『ラ・マンチャの男』や『マイ・フェア・レディ』、『レ・ミゼラブル』…。こんにちのミュージカル隆盛の礎を築いた帝国劇場。1911(明治44)年3月、東京・日比谷に日本初の本格的な洋式劇場として建設され、66年に現在の「2代目」に建て替えられました。老朽化による再開発のため、2025年2月末に惜しまれつつ休館しました。その「日本演劇界の殿堂」にもう一度会える展覧会『帝国劇場展 THE WORLD OF IMPERIAL THEATRE』が、2025年4月27日まで東京・銀座の銀座三越 新館7階 催物会場で開かれています。「今日は帝劇、明日は三越」という宣伝文句で、大正時代から関係の深い帝劇と三越がコラボしました。展覧会のアンバサダーに就任した森公美子さんと井上芳雄さんが、開幕に先立ってプレスイベントに登壇、帝劇との思い出や展覧会の見どころを語ってくれました。その模様をお届けします。

アンサンブルから「帝劇の0(ゼロ)」へ

井上さんと森さんは意外にも舞台作品での共演はないそうですが、プライベートでは親交が深く、イベントでも息の合ったやりとりを披露してくれました。

進行役が最初に投げ掛けた質問は、「帝劇の初舞台の思い出」。森さんは昭和音楽短期大学でクラシックを学び、卒業後はオペラ歌手として活動していましたが、ミュージカルの世界へ飛び込みました。転身のきっかけは、イタリア留学時代に、ロンドンに行って見た『マイ・フェア・レディ』だったそうです。

「オペラは高い声を出さないといけないので、眉間にしわがカーッと入るイメージでやっているのに、(『マイ・フェア・レディ』は)みんなニコニコしていて、なんて楽しそうなんだろう! その時、私、こっちがいいと思ったら、翌年、『ナイン』のお話がきたんです」と明かしました。

この『ナイン』で森さんは1983(昭和58)年、ミュージカルデビュー。翌84年の『屋根の上のヴァイオリン弾き』で、帝劇初出演を果たします。

「『屋根の上のヴァイオリン弾き』はアンサンブルで出ているんですね。最初なんか3列目の一番端っこですよ。そこからだんだん中央に近づいていって、2014年に『天使にラブソングを~シスター・アクト~』で、とうとう(ステージ中央の立ち位置を示す)「0番」に立たせてもらいました! ここへ至るまでには本当に長い道のりがありました」。森さんは感慨深そうに話していました。「昭和、平成、令和と三つの時代の41年間、帝劇にお世話になりました」

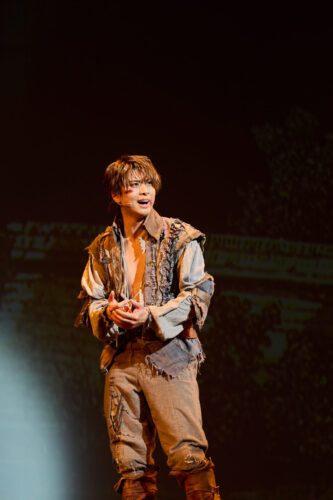

無我夢中だった20歳のルドルフ皇太子役でのデビュー

一方の井上さんは20歳だった東京芸術大声楽科中の2000年6月、『エリザベート』で若き皇太子ルドルフ役で帝劇初舞台。楽屋前の出待ちの列が日に日に伸びて、一気にスターダムを駆け上がったことは有名です。それ以来、25年までの26年間のうち、帝劇の舞台に立っていない年は03年と17年だけだそうです。まさに人気、実力とも帝劇を彩った21世紀のスターの1人。デビュー当時の日々について、次のように振り返りました。

「まさかそういうデビューがくるとは思ってもいなかったので、本当に必死というか。いきなり3ヵ月のロングランでシングルキャストだったので、とにかくつとめることに精一杯で、帝劇だと思う余裕もなかった。でも、何ヶ月も一緒に過ごすので、共演者の皆さんとは家族みたいになって…。大きな劇場だけど、中はこんなに温かいんだなという印象でしたね」

展覧会の会場に設置された案内によると、共演者が炊き出しで手作りの料理を振る舞ってくれたこともあったそうです。

森さんも「そうなんですよ、大道具、小道具などのスタッフさんはじめ、みんなでサポートしてくれる。本当にこれこそファミリーですね」と声をそろえていました。

古いけど、実は来歴がスゴいソファに注目!

アンバサダーとして一足早く展覧会の会場を見て回った井上さんと森さん。2人が注目したのは、一見、何の変哲もない1人掛けの茶色のソファでした。

「稽古場で使っていたソファを、僕たちはよく見ているから、『あ、これー!』となりますけど、(来場者の)誰が懐かしんでくれるのだろう…?(笑) お客さまは見たこともないし、説明もなく置かれているから。ただのクタっとしたソファ」。井上さんが苦笑交じりにそう話すと、森さんも「クッションがほとんど役に立っていなくて、座ると(体が)沈むんですよね」。

しかし、進行役の説明によると、実は由緒あるソファだったのです。もともとは東京宝塚劇場の貴賓室で使われていたものが、古くなったために帝劇9階の稽古場へ。そこからさらに男性更衣室の前へと引っ越しを繰り返してきたのでした。

稽古場時代、そのソファに座っていたのは主演級の俳優たちだったと森さん。そうそうたる名優たちが腰を下ろしていたのです。「ただ見ただけだと古びたソファだけど、実は帝劇に関わってきた人たちの思い入れがある。それも含めて楽しんでほしいです」と井上さんは呼び掛けていました。

展覧会では、客席からは窺い知れなかった「舞台裏」も垣間見ることができます。要人が劇場を訪れた際の控え室としてつくられた貴賓室は、森さんが必見というコーナー。

ちなみに「ここの椅子はへこんでいません(笑)」とのこと。タイミングが良ければ、貴重な映像も見られるかもしれません。

2代目帝劇の5階にあった「5-1楽屋」も再現されています。各作品の主役が使うため、「座長部屋」と呼ばれていました。喉の調子を整えるための加湿器やストレッチ用品も置かれ、本番に向けて入念な準備をしていた雰囲気が感じられます。

2009年5月9日に『放浪記』上演2000回という金字塔を帝劇で打ち立てた故・森光子さんの楽屋でのエピソードを、井上さんが紹介してくれました。本番前になると、共演者らがお茶会を始め、世間話に興じる中で、森さんが発声練習をしていたということです。「数々の名優たちがいた空気を感じていただきたい」と井上さん。

楽屋口に設置されていた出演者らの名札の表示板「着到板」(実物)で、推しの俳優の名前を探してみるのも楽しそうです。いわば出勤表のようなもので、劇場に到着すると、不在を示す「赤文字」から、在中の「黒文字」へひっくり返す習わしになっていました。

1代目帝国劇場の時代から象徴として飾られてきた「翁の面」や「今日は帝劇 明日は三越」が書かれたパンフレットなど、貴重な演劇資料も。壁一面にびっしりと書かれた年表をみると、日本の近現代演劇史そのものといっていい、114年の歴史の重みを感じます。

華やかな劇場文化を象徴する舞台衣装では、『マイ・フェア・レディ』のイライザ、『風と共に去りぬ』のスカーレットのドレスが出展されています。真紅で彩られた観覧席はフォトスポットにもなっています。

帝国劇場2階にあったカフェ「Café IMPERIAL(カフェ インペリアル)」も、期間限定で復活。イートインで飲み物を注文すると、帝劇オリジナルスプーンやコースターがもらえるプレゼント企画や、「帝劇名物幻の豚まん」などの名物メニューも用意されています。井上さんと森さんがおすすめする楽屋の差し入れも展示されていて、買うこともできます。

万年筆やカトラリーセット、ゼリーの詰め合わせなどのグッズも充実。「グッズ付きチケット」で、クリアファイルや着到板キーホルダーがゲットできます。

『帝国劇場展』の詳細は、公式HPをご確認ください。

年表を見ていて驚いたのは、帝劇が第二次世界大戦の戦火を逃れていたことです。終戦2ヶ月後には復興開場しました。その帝劇の灯が再びともるのは2030年度の予定。建築コンセプトは「THE VEIL(ザ・ベール)」。どんな新劇場が姿を現すのでしょうか。