皆さんは唐十郎さんをご存知ですか?“アングラ演劇の礎”とも言える、演劇界の歴史を語るには欠かせない存在です。今回は、そんな唐十郎さんの魅力に迫ります!

唐十郎ってどんな人?演劇を極めた人生

“1967年、新宿・花園神社に突如出現した「紅テント」。神社の境内や、かつて小学校だったグラウンド等、場所を問わず神出鬼没に出現する移動式テント劇場。それは時代の風穴となり、演劇界に革命をもたらした。”

これは唐十郎さんが生み出した劇団「唐組」の紹介文にある一節です。前衛的で実験的、少し過激な思想から社会現象にもなった「アングラ演劇」。その先頭を歩き続けたのが唐十郎さんという人物です。

劇作家・演出家・俳優として名を馳せ、たくさんの人に惜しまれながら2024年にその生涯を終えた彼。一体どのような人物で、どのような人生を送ったのでしょうか。

1940年2月11日。東京・下谷万年町に生まれ、厳格な映画監督の父のもとで育った唐さん。高校1年生の時に詩人・劇作家の寺山修司さんの作品と出会い、演劇の世界に運命を感じます。

1958年に明治大学文学部演劇科に入学。学生劇団「実験劇場」で俳優として活動し、63年には「シチュエーションの会」を旗揚げしました。この会が64年に「状況劇場」、89年に「唐組」と名を変えながら、社会に大きな影響をもたらす存在となっていきます。

“特権的肉体”という言葉、聞いたことはあるでしょうか?演劇を学んでいる方にはお馴染みかもしれません。唐さんの著書である『特権的肉体論』や『腰巻お仙』という作品内のエッセイでも語られている身体論で、今でもこれを追求する演劇人は多くいます。

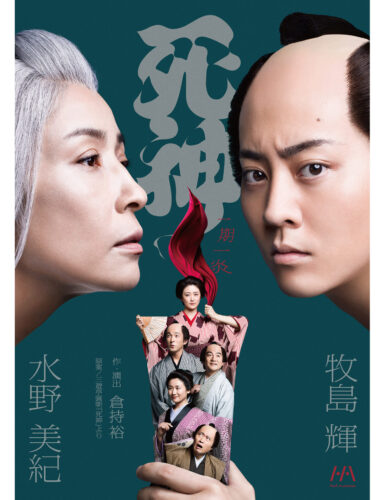

前述の劇団「唐組」では唐さんの意思を継ぎ、毎年の入団試験で“新たな特権的肉体の発掘”が行われています。まずは実際に唐作品の公演を観て、アングラ演劇・特権的肉体の存在を体感してみるのがいいかもしれません。

「紅テント」での公演を開始してから更に注目され、アンダーグラウンドカルチャーの旗手として圧倒的人気を誇った唐さん。

「状況劇場」は韓国、台湾、バングラデシュ、レバノン、シリア公演など海外公演も敢行し、1970年には『少女仮面』で岸田國士戯曲賞を受賞。83年の『佐川君からの手紙』では芥川賞も受賞しました。

2003年『泥人魚』にて紀伊国屋演劇賞、読売演劇大賞演出家優秀賞、鶴屋南北賞、読売文学賞も受賞。そして12年にはこれまでの独創的な舞台制作の功績が評価され、朝日賞を受賞。数々の評価を得ながらも常に“表現すること”を追求し続けました。

そして横浜国立大学・近畿大学では教授・客員教授を務めるなど、多くの人に演劇の存在を伝えてきたのです。

ちなみに歌舞伎の“平成中村座”は、十八代目中村勘三郎さんが唐さんのテント芝居を観て思いつき創始した、という逸話もあります。仮設の芝居小屋で全国を回れるという便利さ。歌舞伎界にも大きな影響を与えた唐さんの功績はとても大きいものです。

何事にもまっすぐに取り組む“少年心”

NHK『あの人に会いたい』の動画内で紹介されている唐さんは「(観客に)現実世界を忘れさせて、芝居の世界を現実だと思わせてやろうって悪意があった」と面白そうに語っています。そんないたずらっ子のような一面もありながら、どんなことにもとことん取り組む性格の唐さんには喧嘩の武勇伝も多数。

ある時、寺山修司さんが率いる「天井桟敷」の旗揚げ公演の際に中古の花輪を送った唐さん。

寺山さんからはその意趣返しとして、「状況劇場」のテント興業の初日に葬式用の花輪が贈られたそう。1週間後、唐さんは劇団員を引き連れて「天井桟敷」を襲撃。唐さんと寺山さんを含む双方の劇団員9人が暴力行為の現行犯で逮捕されました。

とはいえ、寺山さんは唐さんが演劇を志すきっかけとなった人物であり、唐さん自身は寺山さんのことを「偉大なる詩人」と評価しています。良くも悪くも、彼の中で寺山さんは運命的な存在だったのでしょう。のちにふたりは、没年こそ違いますが同じ5月4日に亡くなっています。

他にも、特にお酒の場では乱闘に参加することがしばしば。多くのか逸話があるそうです。

また、インタビューでは「自分自身を外に表出しないと人は窒息する」とも語っています。彼にも“自分の正体を見失って彷徨い歩いているような過酷な時代”がありました。その中で自分らしさを模索し、見つけ、それを表現する。そうしなければ窒息してしまう。…そんな考えでたどり着いた表現手法が演劇だったのです。

NHKアーカイブなどで彼が語る映像を見ることもできるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

何事にも全力で挑む少年のような心を持ちながら、真摯に演劇と向き合い続けた唐十郎さん。彼の作品や言葉は、たくさんの人に語り継がれています。皆さんもぜひ、彼の想いを感じながら、アングラ演劇の魅力に没入してみてください。

カリスマ的存在には、何かずば抜けた「異端さ」…今の言葉で言うと「ヤバさ」、があるように思います。唐さんや寺山さんにもその片鱗を感じ、調べながらゾクゾクしてしまいました。