ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(通称「もしがく」)が、シェイクスピア作品のオマージュとして注目されています。登場する喫茶店の名前や劇中劇、さらに毎話の冒頭に登場する名言まで、シェイクスピアが散りばめられているのです。この記事では、ドラマで引用されたシェイクスピア作品と、その背景となる1984年の演劇シーンをひもときます。

ドラマ『もしがく』とは?

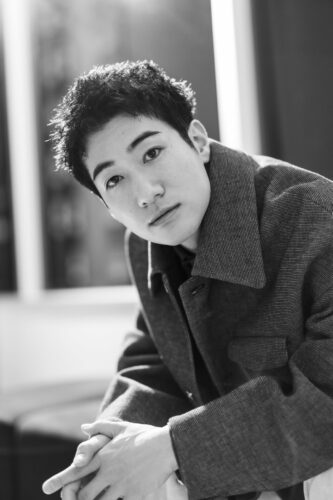

フジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(通称「もしがく」)は、脚本・三谷幸喜さん、主演・菅田将暉さんのドラマ作品です。25年ぶりに三谷さんがゴールデン・プライム帯の民放連続ドラマを手掛けるとあって、放送前から注目を集めていました。

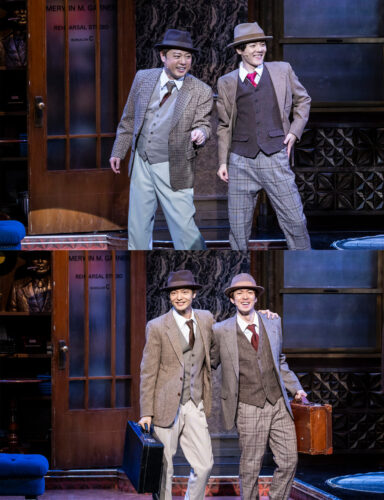

1984年の渋谷。「WS劇場」を舞台に、夢を追いかけながら迷いやくすぶりを抱える、若者たちの青春群像劇となっています。三谷さんの経験に基づくオリジナルストーリーで、1984年という日本の移行期が、笑いと涙いっぱいに描かれるそうです。

放送にあたり、三谷さんは次のようにコメントしました。(公式サイトより引用)

1984年。当時僕は駆け出しの放送作家。バラエティ番組の構成をしながら、芸人さんのコントの台本を書いていました。

あの頃、自分には永遠の未来があるように思っていた。人生には無数の選択肢があると信じていたし、溢れるほどの希望に満ちていた。どうしてあそこまで前向きでいられたのだろう。

それが若さだと言われればそうかもしれない。でもそれだけではない。

あの頃は僕だけではなく、時代が、この国そのものが、パワーと明るさに充ち満ちていた。みんなで、足並みを揃えて坂を登っていくそんな空気が、80年代の日本には確実にあった。

あの時代そのものを描いてみようと思いました。誰もが夢に向かってがむしゃらに生きていたあの時代を。

そんなドラマを書くことが出来たら、どんなにステキだろうか。どこまでも不安定な今の時代、不安を抱えて生きる人々へのエールや励ましになるのではないか、そんな気がしたんです。

『もしがく』のシェイクスピアオマージュ

『もしがく』の随所に、シェイクスピア作品のオマージュが散りばめられています。

まずタイトルは、『お気に召すまま』のセリフ「全てこの世は舞台、人は皆役者に過ぎぬ」の本歌取(ほんかどり)です。本歌取とは、和歌をつくる技法で、有名な歌の1句もしくは2句を自作に取り入れることを指します。

毎話の冒頭に登場するエピグラフも印象的です。たとえば「どうなろうとも、時は過ぎる、どんなひどい日でも」という一節は、四大悲劇のひとつ『マクベス』からの引用です。

『マクベス』は1606年頃に成立したとされる悲劇。勇敢でありながら小心者な将軍・マクベスが、妻とともに主君を殺害し、王位を奪ったものの、やがて暴君として追い詰められていきます。「どんなに苦しくても時間は進む」という言葉に、迷いながら生きる登場人物たちの姿が重なるようです。

ほかにも「どんな手段でもかまいやしない、ただ目的を果たすまで」(『リア王』)や、「やろうと思ったことは、思ったときにやるべきだ」(『ハムレット』)といったエピグラフが登場しています。今後どのような名言が引用されるのか、とても興味深いです。

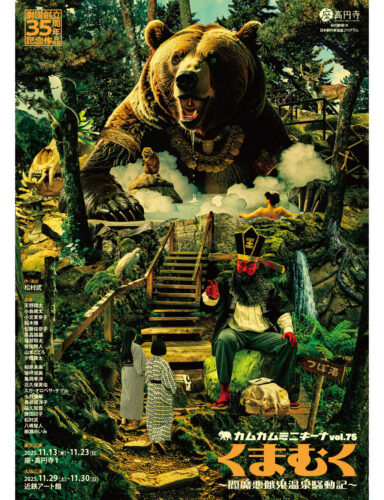

劇中で劇団「天上天下」が上演しようとしていた作品も、シェイクスピア作の喜劇『夏の夜の夢』でした。舞台はアテネ近郊の森。人間たちの恋の迷走と、妖精たちのすれ違いが入り交じり、最終的には円満な結末を迎えます。どこか夢のようなストーリーが、ドラマの雰囲気とも響き合います。

舞台初日、主人公・久部三成は、あまりの横暴さで劇団を追放されてしまいます。迷い込んだ先は「八分坂」という繁華街でした。そこに刻まれた「Pray speak what has happened(何があったか話してごらん)」という言葉は、歴史劇『ヘンリーハ世』からの引用です。

さらに、無料案内所のおばばが告げる予言にも『マクベス』モチーフを感じます。「この街で運命が変わる。ここで一国一城の主になる」。やがて彼は、ストリップ劇場「WS劇場」で照明係として働きはじめますが、劇場名はもちろんWilliam Shakespeareの頭文字になっています。

登場人物やお店の名前にもオマージュは及びます。すみずみまでシェイクスピアの世界観が染み込んでいて、思わず「次は何かな」とワクワクしてしまいますね。

- 久部三成(菅田将暉さん):マクベス(『マクベス』)

- 倖田リカ(二階堂ふみさん):コーディリア(『リア王』)

- 蓬莱省吾(神木隆之介さん):ホレイショー(『ハムレット』)

- 江頭樹里(浜辺美波さん):ジュリエット(『ロミオとジュリエット』)

- ジャズ喫茶 テンペスト:『テンペスト』

- 古アパート グローブ荘:シェイクスピアの劇場「グローブ座」

元ネタを知らなくても楽しめる。知るとぐっと味わいが深まる。そんな『もしがく』ワールドを、ぜひのぞいてみてください。

1984年の日本演劇事情

1984年、日本経済は安定成長期からバブル経済期へ移行していきます。「明日はもっと良くなる」と信じてやまず、大人たちは繁華街で羽振りよくお金を使いました。流行の最先端をいく渋谷は、若者文化の中心地として活気にあふれていました。

この時期、日本の小劇場演劇も大きく飛躍しました。大学演劇サークル出身の若者たちが、商業演劇とは異なる表現を追い求め、小さなスペースから作品を生み出していきます。彼らは「第三世代」と呼ばれ、「夢の遊眠社」(野田秀樹さん)や「第三舞台」(鴻上尚史さん)が有名です。

しかし、1990年代に入ると、多くの小劇団は解散・活動休止し、演劇人たちは映像作品や商業演劇で活動しはじめます。そこで台頭したのが、「東京サンシャインボーイズ」(三谷幸喜さん)や「劇団☆新感線」(いのうえひでのりさん、中島かずきさん)といった「第四世代」です。商業劇場でも公演し、マスメディアへの露出も増えたため、小劇場演劇と商業演劇の垣根は薄れていきました。

まだSNSも配信もなく、劇場に行かなければ作品は見られなかった時代。「好きだから演劇を続ける、でも生活は苦しい」という人も多かったことでしょう。『もしがく』は、そんな「迷いながらも舞台をつくる若者たち」を描いています。

大きな劇場でも、テレビでもない。小さな空間に人生を賭ける若者たち。「1984年の劇場」という設定は、ドラマの根っこにある熱をより強くしています。

ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、毎週水曜日の午後10時から放送中です。詳しい情報は公式サイトをご覧ください。

シェイクスピアと聞くと身構えてしまうかもしれません。でも『もしがく』が描くのは、難解な古典ではなく、もがきながら「好き」に手を伸ばし続ける人たちの姿です。今を懸命に駆け抜けるすべての人に、「あなたの物語を生きていいよ」と伝えてくれることでしょう。