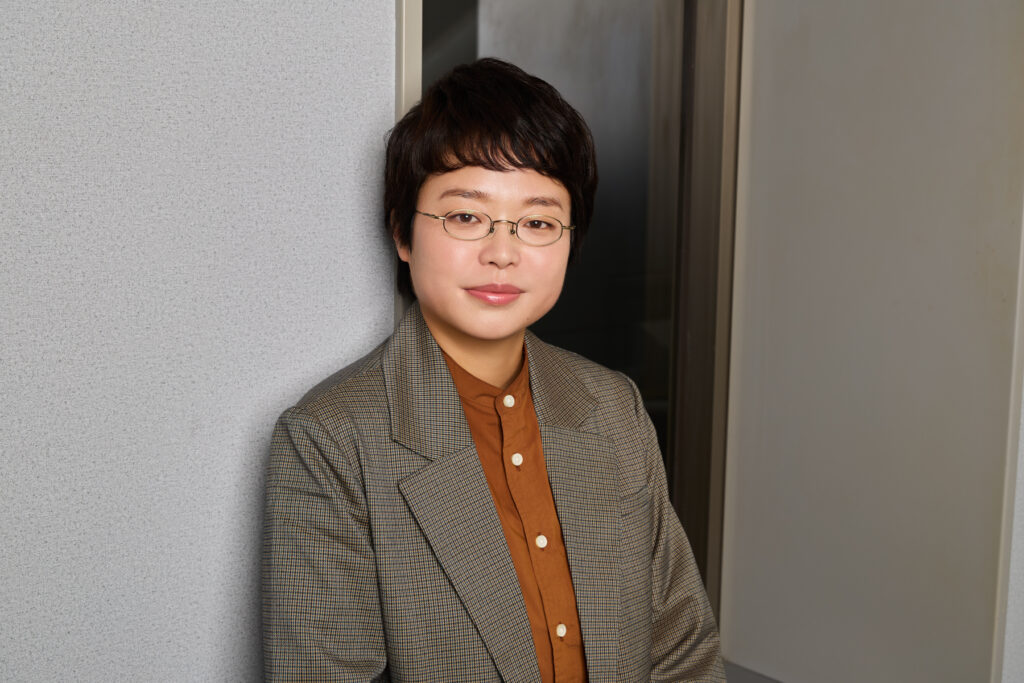

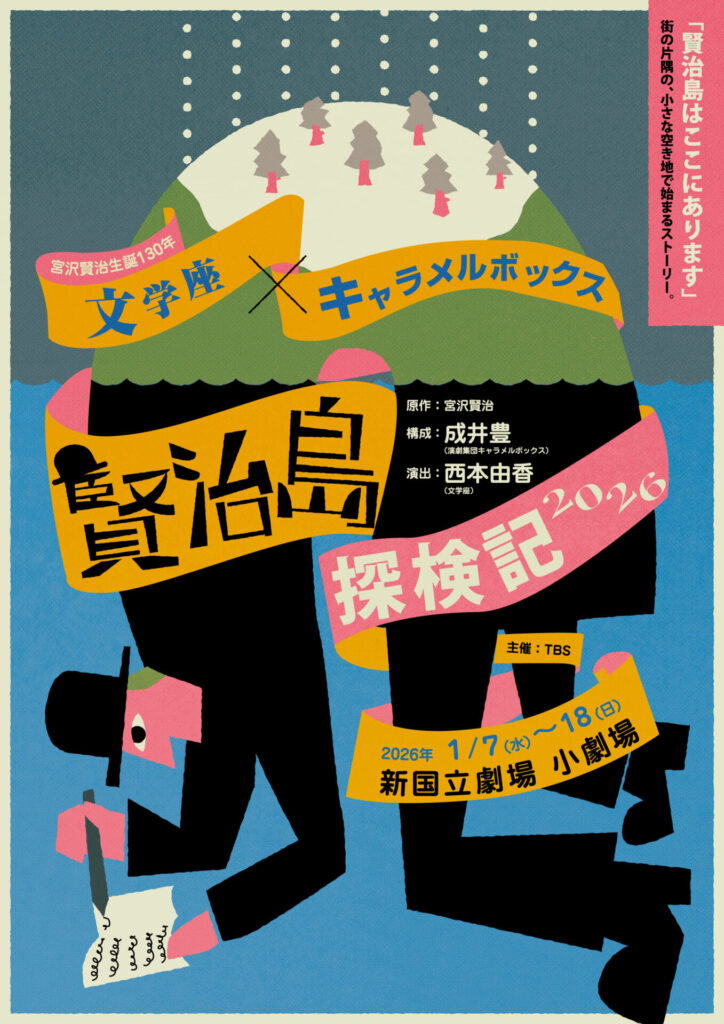

宮沢賢治の童話の数々を原案に、演劇集団キャラメルボックスの成井豊さんが手がけた『賢治島探検記』。宮沢賢治生誕130年を迎える2026年、文学座から新進気鋭の演出家である西本由香さんを迎え、『賢治島探検記 2026』の上演が決定しました。文学座と演劇集団キャラメルボックス、初のコラボレーション公演の演出・西本由香さん、出演する石橋徹郎さん(文学座)、多田直人さん(キャラメルボックス)にお話を伺いました。

反対色が補色に。「語り合う」文学座と、サービス精神溢れるキャラメルボックス

−文学座とキャラメルボックスのコラボレーションが実現した経緯と、決まった時の心境についてお聞かせください。

西本「東日本大震災の際、劇場がなくともいつでもどこでもできる作品を」という思いで成井豊さんが書かれたのが『賢治島探検記』です。どんな時にもエンターテイメントは必要であるという作品に込められた思いに共感したプロデューサーから、この輪を広げていく時、普段劇団としては交わることのない文学座とキャラメルボックスとのコラボが良い刺激になるのではないかとお話をいただきました。

文学座で芝居を作っている時というのは、ある種の閉じたエネルギーによって密度の濃い作品を作っているのですが、一方で固まってしまう部分があります。それを突き破れるような出会いになるのではないかという期待感が第一にありました」

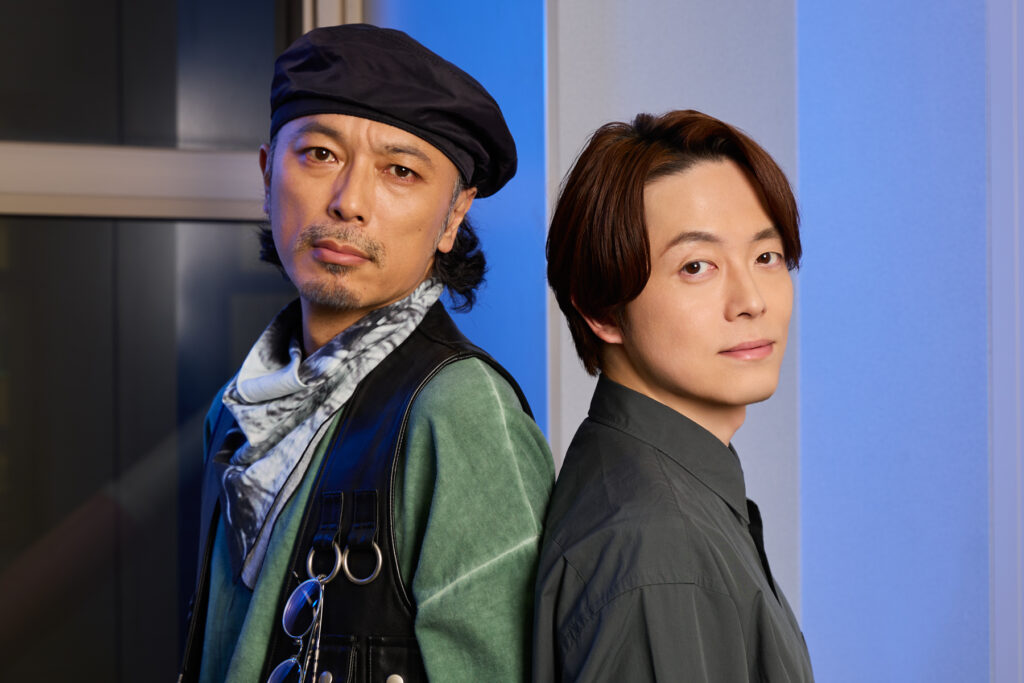

多田「僕は文学座さんとのコラボレーションというお話になった時、最初はいまいちピンと来ませんでした。というのも、石橋さんが割とキャラメルボックスの作品に出演されている方なので、石橋さんを通じて、文学座さんを勝手に感じていたつもりだったんです。でも石橋さんとこれまでお話ししてきたことを振り返ってみると、どうやら石橋徹郎という人は、文学座の中でかなり異端な存在らしい。“俺を通して文学座を知ったと思うなよ”という空気感もあったなと。そこでようやく、文学座さんの空気を本当に感じられるような企画をさせていただけるんだなと実感が湧き、今ゆっくりとメキメキ楽しみになってきています」

石橋「僕はこれまで成井豊さんの演出作品に6回参加させていただいて、キャラメルボックスとは仲良く楽しくやらせていただいています。でもなんとなく、キャラメルと文学座は反対色のような存在として思われているんだろうなという感覚はありました。反対色って同時に補色になり得るので、今回のコラボは面白い色合いになるだろうなと思いましたね。西本さんとも既に色々と話しているのですが、幹になる部分を徹底的に現場で掘り下げて、ちゃんと根付いていれば、どんな枝ぶりになっても、どんな花が咲いても、とても面白い色彩になるんじゃないかと願っています」

−それぞれの劇団の強み、そして“反対色”が混ざり合うことでどんな色が生まれると思われますか。

石橋「自分の劇団の特色というのはあまり分からないのですが、自分の劇団って良いなと思うのは、大勢の人が文学座という場所を通ったということです。叡智という言葉があるけれども、色々な苦労や喜びを実感した人がそれを伝えていく場所であるということが重要ですし、自分もそれができる場所です。最近はコミュニケーションがデリケートになって難しいと思う瞬間も出てきましたが、それでも文学座はとても語り合う現場で、演出家が絶対的な立場にいるわけではなく、役者と語り合うところから稽古が始まるので、それをたくさんの年月重ねてきたことは良いところかもしれません。

反対色というのとはまた違うかもしれませんが…でも補色というのは本気で考えています」

西本「対照的という意味では、芝居を開いていくのか閉じていくのかという話があって、先日成井さんともお話ししたのですが、根本的なスタンスとして文学座の芝居はどちらかというと閉じていく傾向があって、キャラメルボックスの芝居はむしろ開いてお客さんに対して演じて見せる、客席との関係を取っていくという点では対照的だと言えると思います。でもだからこそ、文学座で芝居を作っていても、劇の世界を維持したまま、お客さんに対して地続きの世界であるということを実感させる瞬間を作りたい時はあって。今回のコラボレーションが凄く刺激になり得るんじゃないかと期待しているところです」

多田「僕が自分の劇団に感じるのは、みんなケレン味を持って、ホスピタリティとサービス精神で演じているなと思います。とにかくお客さんを楽しませよう、とにかくわからせよう。凄くおこがましい言い方ですけれど、感動させてやる、そんな強い気持ちでやっていますね。芸術性というよりも、よりエンターテイメント性をお客さんに楽しんでいただく。 “ここは泣いて、ここは笑って”とお客さんを引っ張っていくために、強いエネルギーが舞台上で必要とされます。そのパワーが劇団の良さであり特徴なのかなと思います。

コラボレーションにあたって期待するのは、西本さんがおっしゃった、開くのと閉じるのとのバランスですよね。僕らも良い大人になってきたので、開きっぱなしでわーっとお芝居するのが少しずつ恥ずかしくなるような感覚もあるんです。閉じるところは閉じて、お客さんが覗き見して感動してくれるというのはかっこいい表現だなと思うので、そのバランスは重要だと思います。今回文学座さんとコラボすることで、絶妙な口当たりの作品になることを期待しています」

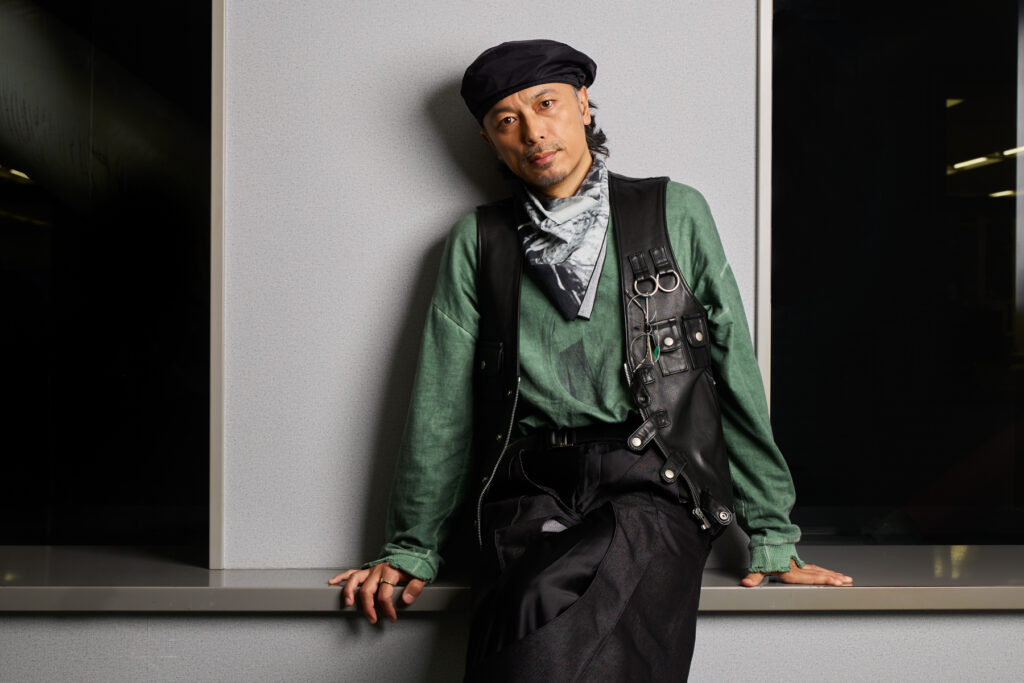

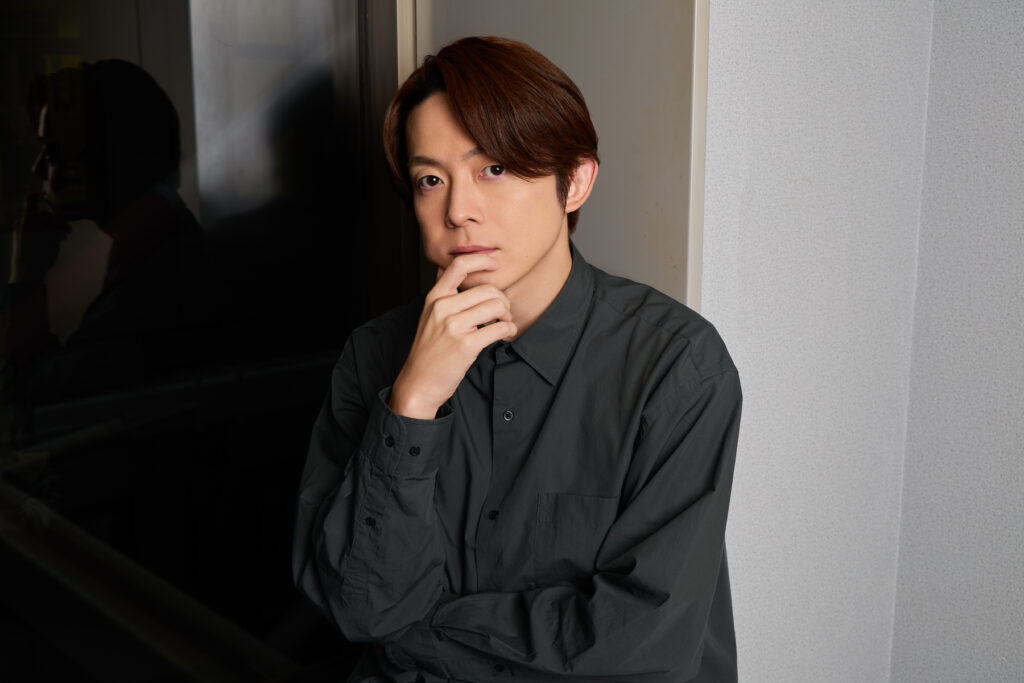

「舞台の上で生きる俳優」「可愛らしさ、綺麗さが舞台上にそのまま出ている」

−石橋さんと多田さんは共演経験がありますが、お互いの印象はいかがですか。

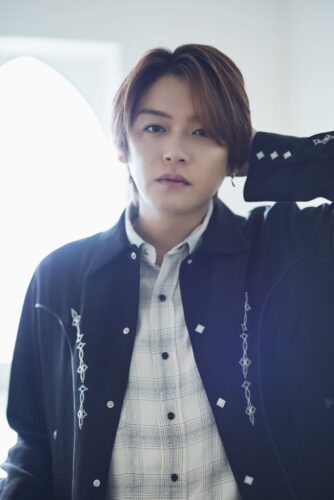

多田「石橋さんと初めて共演したのは、キャラメルボックスの『無伴奏ソナタ』でした。石橋さんは劇団の先輩ということでもないし、師匠という感じでもないし、でも役を通じて大きな大きな存在であることには間違いないんです。

関係性を表す良い名称がなかなか思い浮かばないのですけれど、僕にとって石橋さんはライブ感のあるお芝居をされる方です。舞台の上で生きている俳優さんだなと。よく俳優は舞台の上で生きるのが仕事と言うけれども、言うは易く行うは難しで、みんながその境地を目指していると思うんです。その境地に達している俳優の1人が石橋さんだと思います。僕が目指している先輩俳優さんのうちの1人です」

石橋「僕はキャラメルボックスに6回参加したうち5回は多田くんと共演して、何十公演もご一緒しているわけですが、最初はシャイな様子を見せていたんですね。でもだんだん付き合いが長くなってきて、ようやく最近は直人と呼んでみたりしているんですけれども、今思うのは、凄く可愛らしい人という感じですね。見た目というよりも、楽屋で話している時に物事や問題に対する扱い方や感覚が可愛らしい。これはキャラメルボックス全体にも思うことです。成井さんを始め、キャラメルボックスの世界観を愛している人たちみんなに共通する綺麗さがあります。直人くんはそれがそのまま舞台上に出ていると思います」

−西本さんは、お2人の印象はいかがですか。

西本「多田さんとご一緒するのは今回が初めてですが、文学座の同期から“多田さんは凄く集中力のある俳優さんだよ”と聞いていました。映像で拝見して、石橋さんのおっしゃるような綺麗さ、純度高く入っていかれるような方だなという印象を持っています。ご一緒できるのをワクワクしていますし、ドキドキしています。

石橋さんは一言で言うとロマンチストですね。企画会議や現場でスタッフとしてご一緒することはあったのですが、演出としてご一緒するのは初めてです。凄く新鮮な気持ちで、楽しみにしています」

人間の怖さ、どうしようもなさ。その中から希望を語りたい

−『賢治島探検記』は2002年に初演され、キャラメルボックスらしさも非常に感じられる作品だと思います。作品の魅力はどう感じられていますか。

西本「元々震災を背景にして書かれたというところがあって、どうしてこんなに一生懸命賢治島探すんだ、どうしてそこで物語る必要があるんだという時に、希望を見つけなければやっていけない状況や、手がかりはないけれども物語だけはあるという状況をベースにした作品だと思います。

教授は賢治島というのを信じているわけですけれど、他の人間はそう簡単には信じられないですし、劇中に出てくる人間たちは、宮沢賢治の童話自体がそうなのですが、童話に登場するとは思えないような人間の嫌らしさや怖さが描かれているなと感じます。

人間のどうしようもなさと、だけれどその中から希望や物語を語り出したい。怖さと、それを俯瞰している賢治の視点というのを両立できたら面白いし、今回のメンバーはそれが実現できるのではないかと思っています」

石橋「キャラメルボックスの作品は俳優のアドリブもあるので、最初はそれを存分に生かした作品だなと感じました。でも台本だけ読むと非常に感動的で、西本さんの話に続けると、何もなくなった時、もしくは非常に大切なものを失った時にこそ気づける、徹底的に暗い部分を認識したからこそ気づけるものがあるとも思います。例えば今一緒に生きている仲間がいるということ、もしくは生きているだけでなく、宮沢賢治は今この場にいなくとも魂はまだ確実にあるわけで、そういうものに気づける。何もなくなったからこそって非常に残酷でグロテスクなんだけれども、自分の命の嬉しさや今一緒にいる仲間がいるということに繋がったら良いですし、そういう気持ちになれる作品だと思います」

多田「『賢治島探検記』が非常に秀逸だなと思うのは、宮沢賢治さんの作品をそのまま上演するのではなく、今から宮沢賢治さんの作品を上演しますと劇中で宣言するような構造になっています。お客さんはいわゆる劇中劇のような感覚で観ることができるし、僕たちも劇中劇のような感覚で演じることができる。 “これは演劇なので”という世界観をお客さんに混じり気なしでお届けすることで、何でもありになるんです。そこで俳優がどう演じるかどう遊ぶかとか、演出としてどう見せるか。その自由度の高さを許容できる懐の深さは、この作品の素敵なところだと思います。

また震災がきっかけで立ち上がった作品なのですが、僕たちキャラメルボックスは当時、震災で苦しんでいる方たちがいるのに、何もできなかった現実があって。僕たちにはお芝居しかできなくて、でもお芝居は劇場でやるしかなくて、という悔しい思いがあった。だから路上でも野外でもできるお芝居を作っておいた方がいいのではないかということで、この作品が生まれました。何か苦しいことがあった時に僕たちができるのはお芝居しかなくて、でもそこでお芝居をするということは願いや祈りであったりするんです。直接感じられないかもしれないけれども、震災で苦しんだ人たちの思いと、その時に僕たちが感じていた思いと、今の僕たちの思いとが繋がっていく。そんな感じがして、この作品をやる意味が今ここにあるんじゃないかなと思っています」

−本作を今の時代に上演するということへの思いもお聞かせください。

西本「分かってはいたことだけれども、戦争や争いはなくならないし、世界が前進しているわけではないのかもしれないと思うようなことが続く中で、日常にある幻滅すること、ちょっとした悪意とかそういうものと向き合って、それを受け入れていくためにはどんな物語やどんな思いが必要なのかを見つけるとっかかりになるんじゃないかなと思っています。世界の残酷さと、隣の人間に対しての残酷さは結局のところ地続きで、こういうものとどう付き合うかというのを発見できるような作品にしたいなと思っています。

演出としては、劇中に登場する人物が完全にファンタジーというよりも、日常的に、会社の隣のデスクや、出勤途中の電車の中で“ああいう人いるよね”と思わせるような佇まいが入ると面白いんじゃないかと思っています」

石橋「例えばガザ地区のような場所でも、“こいつはまだ生きているぞ、道を開けろ”と、人と人が助け合う瞬間というのは生まれているはずなんです。本来、人は助け合うことができるし、それは涙が出るほど嬉しいこと。今は悲しい涙を流して絶望する人が多いですが、嬉し涙が流せるような作品になれたら良いなと、世界を見ても、自分の人生を見返しても改めて思います」

多田「今のこの時代にこの作品をやる意味って何だろう、なんでこの作品をやっているんだろうというのは、それぞれの心の中次第だなと思っていて、お客さん次第だし、僕が個人的になぜこの芝居をやるかといったら、やりたいから。やりたいのはなぜかというと、僕は演劇が好きで、演技をすることが好きだからこの作品をやりたいんですね。この企画は宮沢賢治生誕130年だからとか、震災を忘れないようにとか、もちろんありますけれど、根底にあるのはやりたいからやるんです。僕たちが楽しいから、面白いと思うから、観てほしいと思うから。とにかく面白いと思っているものをやりたくて、幸せになるために演劇をやっているんだと思います」

−最後に、観客へのメッセージをお願いします。

西本「私自身は小学生で宮沢賢治の作品に初めて出会った時、実は嫌いだったんです。それは何だかよく分からない怖さがあって、しばらく遠のいていたんですけれど、ある程度歳を重ねて出会い直した時、この世界の残酷さや人間の汚い部分も描いていることを全部ひっくるめて、懐の深い作家だなと感じました。広い視点と、人間の怖さの両方を同時に提示できるというのは、演劇とも相性の良い部分だと思いますので、そこを目指して。厳しい世界の中で、存在していることが嬉しくなるような瞬間を劇場で作れたらと思います」

多田「コラボって良くならないと意味がないと思っています。お互いにあんまりだったねとなる未来が一番嫌なので(笑)。とはいえ僕らもどう転がるか分からない不安もあるんですけれど、きっと “あまり溶け合わなかったね”ということがあったとしてもそれを内包できる企画でもあると思っています。ぜひ劇場で立ち会って、その目で判断していただければと思います」

石橋「僕は、コラボは上手くいくと思っていますよ。キャラメルボックスに何度かお邪魔しているからかもしれないけれど、凄く上手くいくと思っていて。その上で、大人になって経験する宮沢賢治の世界と、宮沢さんのことを愛してやまない作家・成井豊さんの言葉が凄く綺麗に親和しているので、真っ直ぐな綺麗な感動を得られる作品になると思います。ぜひ劇場に観にいらしてください」

『賢治島探検記 2026』は2026年1月7日(水)から1月18日(日)まで新国立劇場 小劇場にて上演されます。公式HPはこちら

「失った時にこそ気づけるもの」「自分の命の嬉しさ」。石橋さんが込み上げる想いを語ってくださった姿が印象に残っています。コラボを知った時、意外な組み合わせだと感じたと共に、面白そう!と直感的に感じました。「反対色」に見える2つの劇団が、どんな化学反応を起こすのか楽しみです。