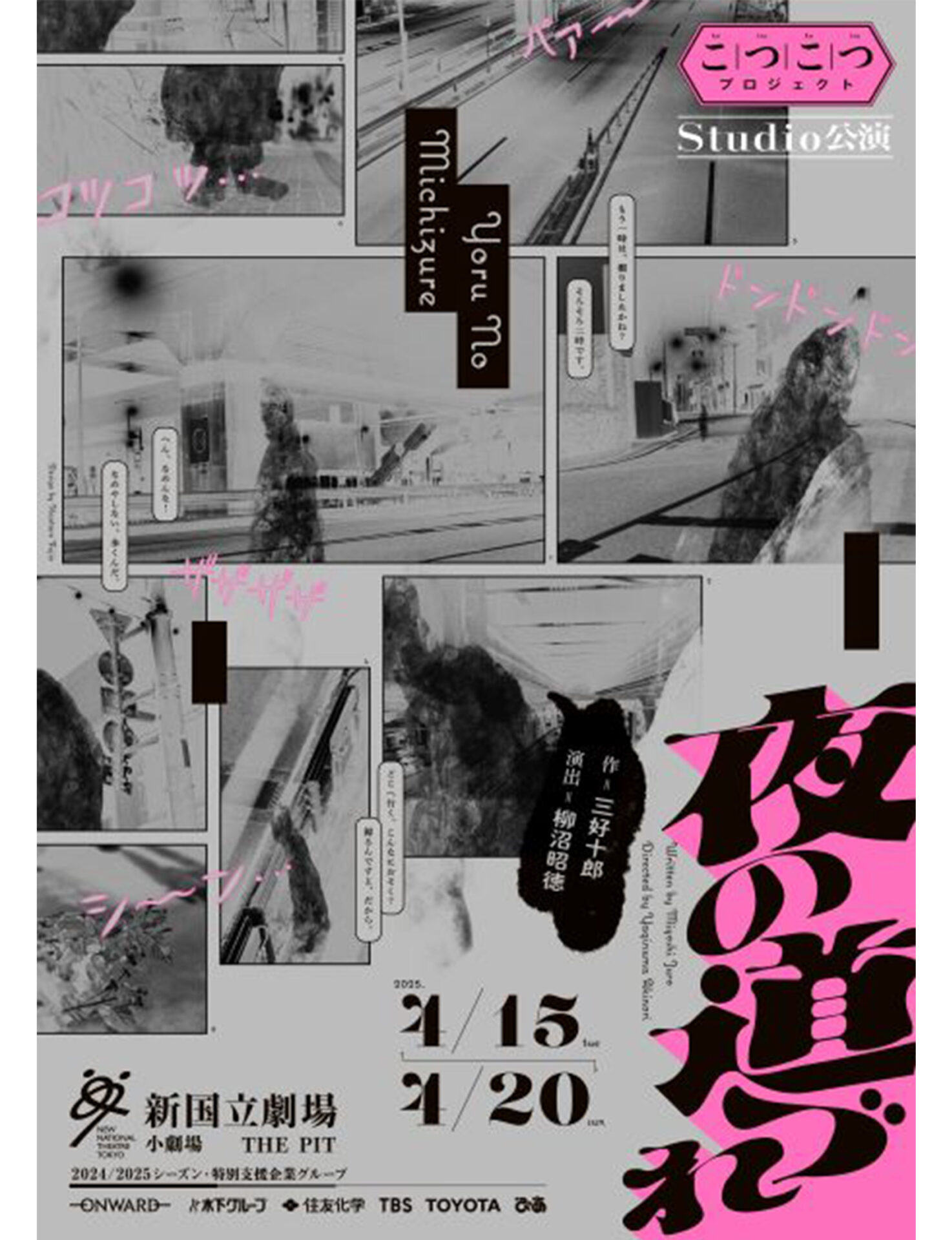

2025年4月、新国立劇場の「こつこつプロジェクト」Studio公演として、三好十郎『夜の道づれ』が上演されます。演出家・柳沼昭徳さんが約4年かけて取り組んできた作品で、満を持しての公演です。この記事では、プロジェクトの概要や作品が放つ魅力をご紹介します。

創作の新たな地平「こつこつプロジェクト」

1997年の開業以降、オペラから演劇まで、幅広い舞台作品を観客に届けてきた新国立劇場。2019年から「こつこつプロジェクト」を実施していることをご存じですか?

1年にわたる試演を重ね、時間に縛られない稽古を通じて、作り手全員が共通の問題意識を持ち、作品への理解を深めながら、舞台芸術の持つ奥深い魅力をより多くの観客に届けることを目指すプロジェクトです。「作り手が通常の1か月の稽古ではできないことを試し、作り、壊して、また作る場にしたい」という演劇部門芸術監督・小川絵梨子さんの意向で発足しました。

具体的には、3〜4か月ごとの試演と制作陣の話し合いを「こつこつ」積み重ねながら、作品がどう育つのか、方向性は妥当か、展望にどんな可能性があるかを見極めます。

今回上演される『夜の道づれ』は、第二期(2021年)に最終試演会が実施されました。「さらに作品を掘り下げてはどうか」と協議された結果、演出家の柳沼昭徳さんは、第三期もプロジェクトメンバーとして参加が決定。そして2025年4月、今までクローズドだった試演を「Studio公演」として公開します。

静寂に響く言葉と深遠な人間ドラマ

三好十郎は、早稲田大学在学中に詩人としてデビュー。生涯で57編の戯曲とラジオドラマの脚本を残し、ゴッホを描いた代表作『炎の人』では読売文学賞戯曲賞(1952年)を受賞しました。

1950年に文芸誌「群像」に掲載された『夜の道づれ』は、他の三好作品に比べて物語の起伏が抑えられた、演劇的実験性の高い作品です。「いわばドキュメンタリイを志したもの」と三好自身も言葉を残しています。

敗戦後の夜更けの甲州街道。作家の御橋(みはし)次郎は、家へ帰る途中、見知らぬ男、熊丸信吉と出会う。歩く道すがら、2人の目の前には、若い女や警官、復員服の男、農夫などが次々と現れる。会話しながら進むうち、なぜ熊丸がこんな夜中にここを歩いているか語られだすのだが……。

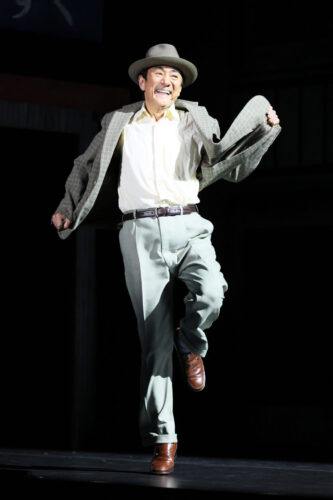

柳沼さんによると、作品の特徴は「台詞で語られる言語だけでなく、人が劇中ほとんどの時間を歩き続けている点」にあるそう。歩行によって生まれる身体的変化と、それにともなう心境の移り変わりを劇要素にすることで、身体を起点に浄化を得ようと試みられています。

歩く目的を「出離」と三好が表現したように、混沌とする社会の只中、わずらわしい世俗から離れ、真理を求める『夜の道づれ』。転んでも再び立ち上がって歩み続ける人間と、生命力のすごみをきっと体感できることでしょう。

「発語」と「歩く」という行為の統合

本作では、劇団烏丸ストロークロック主宰の柳沼さんが演出を手掛けます。

彼が作品作りを続けてきた京都は、東京と比較して創り手も観客も少なく、大きな作品を創り、多くの集客を見込むことはあまり現実的ではないとのこと。また、舞台芸術と他の仕事を掛け持ちする人が多く、集中的に稽古時間を確保しにくいため、作品を充実させる創作方法の模索が主眼となっているようです。

「リサーチから短編作品の創作、長編化まで一つのテーマに3年くらいかけて取り組むという”こつこつ”することが常態」の柳沼さんは、約4年かけて『夜の道づれ』に取り組んでいます。

歩くことで物事に出会い、対話し、気づくことで過去を清算する作品を作ってきた経験から、本作への当選を決めた柳沼さん。甲州街道を歩くフィールドワークを2度実施し、フィジカル面での検証も積んできました。

試演会を重ねるうち、『夜の道づれ』は、「発語」と「歩く」という行為が統合されたキャストと、観客が一緒に歩いているような感覚に陥る不思議な舞台へと変化しました。

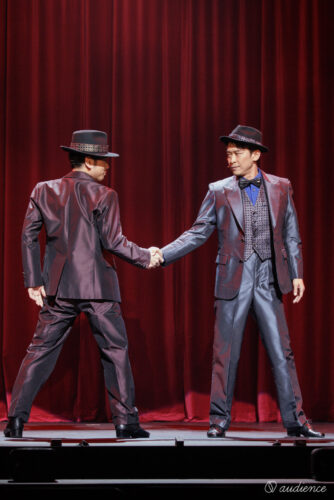

さらなる深化を目指す本作に出演するのは、石橋徹郎さん、金子岳憲さん、林田航平さん、峰一作さん、滝沢花野さんの5名です。初回から御橋を演じている石橋さん、熊丸役として新たに参加する金子さん。林田さん、峰さん、滝沢さんは、新国立劇場演劇研修所修了者で複数回”こつこつ”に関わってきました。

「戯曲解釈の深まりはもちろん、表現に関する発想がどんどん自由に広がっている感覚がある」という座組が見せる風景は、一体どんなものなのでしょうか?

舞台『夜の道づれ』は、2025年4月15日(火)から20日(日)まで、新国立劇場 小劇場で上演されます。シアタートークやトークセッションも予定されていますので、気になる方はぜひお早めに!詳しい情報は公式サイトをご確認ください。

戦後の街に漂う悲しみと、「それでも前に進みたい」と願う奥底の生命力。4年間の「こつこつ」によって生み出された独自の没入感を、ぜひ劇場で味わってみてくださいね。