演劇業界のお仕事は華やかで魅力的に見える反面、作品の良さを最大限引き出すために奔走するハードな職業とも言えます。本記事ではそんな業界を支える柱のひとつ、“舞台美術”について深掘りしていきます!

作品の核になる?舞台美術家のお仕事

皆さんは“舞台美術”と聞いて何を想像しますか?

小道具や衣装、照明など、その全てが“舞台作品を彩る美術”ではありますが、一般的には舞台上のセット(背景や置かれている物)のことを指します。

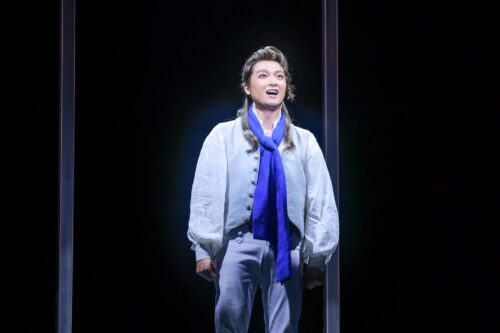

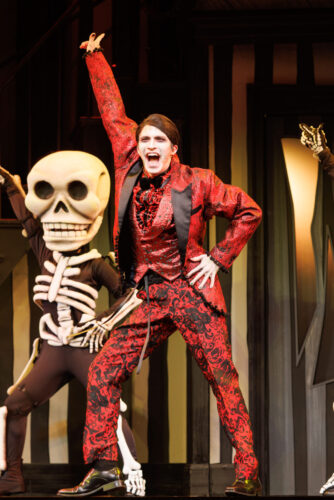

観劇する際、舞台上が凝ったデザインになっていると一気に物語の世界に引き込まれますよね。例えば2.5次元演劇のように原作がある作品なら、世界観が忠実に再現されているとファンは嬉しくなるものです。

しかし、舞台美術だけが豪華で目立つのはNG。主役はあくまでも物語を進める役者たちです。舞台上のセットはキャラクターの魅力を引き立てることができるデザインで、なおかつ、公演が円滑に進むように計算された構造でなくてはいけないのです。

この、作品の核となる舞台美術をデザインする人を“舞台美術家”と呼びます。

今後観劇する予定がある方はぜひ、舞台美術にも注目してみてください。美術家によって独特の作風があったり、繊細さに度肝を抜かれたりと、また違った楽しみ方ができます。

演劇公演のパンフレットなどを見ると「舞台美術デザイン:〇〇」とお名前が載っていることがほとんどなので、気になる舞台美術があったら要チェックです。

また、舞台美術を世に広めた伊藤熹朔さんという方をルーツに作られた「伊藤熹朔記念賞」というものもあります。若手からベテランまで、毎年様々なジャンルの舞台美術家の方が受賞する、美術家の登竜門のような賞です。

最新の2022年〜23年度の受賞作では、新人賞に小倉奈穂さんがノミネート。『ダディ』『管理人/ THE CARETAKER』の2作品で、“もはや新人とは思えない”と評価されています。

奨励賞には竹内良亮さん。泊まれる演劇『雨と花束』の美術が大好評。体験型演劇“イマーシブ・シアター”だからこそできる斬新なチャレンジに賞賛が集まりました。

他にも、これまでの受賞作を遡ると名だたる舞台美術家の方々が勢揃いしています。

日本舞台美術家協会のホームページで過去の受賞作品を見ることができるので、“推し”の美術家を見つけてみるのも楽しいかもしれません。

どんなことをしているの?詳しい内容をご紹介

それでは、舞台美術家は一体どんなふうにお仕事を進めているのでしょうか。ある商業演劇が作られる過程を例に、詳細をご説明します!

①イメージスケッチ

プロデューサーが公演を企画して、演出家と脚本家が決定。作品のコンセプトが舞台美術家に伝えられ、それを元にイメージスケッチを描きはじめます。舞台美術の詳細を詰める“美術打ち合わせ”を何度も重ねながら、少しずつかたちが出来上がります。

ここでのミソは、演出家が描くコンセプトを汲めているか?予算内で作ることができそうか?。ただ自分の好みのものを作るわけにはいきません。

②図面の制作

スケッチでイメージが掴めたら、現実的な図面に落とし込んでいきます。製図は手書きの場合もありますが、VectorWorksなどのソフトを使うことが主流。“尺貫法”という独自の単位で組み立てていきます。絵力だけでなく、ある程度PCを使えるデジタルな脳も必要というわけです。

図面は正面図(舞台を正面から見た図)と断面図(舞台・客席を横から見た図)でワンセット。場面転換がある場合はその場面の分だけ図面が必要になります。劇場によって舞台の奥行きと幅、高さは違うので、ツアーの場合はどの劇場でも実現可能なデザインを考える必要があります。美術が大きく幅を取りすぎると役者が動ける範囲も狭まるので難しいところです。

そして具体的なデザインをする際に気にしたいのが、“その美術をどう使うのか”。例えばキャラクターがドアを開けて登場するならば開閉可能な装置が必要になりますが、風景として置きたいだけであれば木造のパネルにドアの絵を描いたものでも成り立ちますよね。

つまり、舞台美術家は誰よりも台本を読み込む必要があるのです。それぞれの景色が物語にどのように絡むのかを考えながら、演出家と相談しつつ取捨選択を繰り返していきます。

③模型の制作

図面の通りに舞台模型を作っていきます。立体的に目視できるようになることで、図面だけでは気づけていなかった部分(客席から見えたくない部分が見えてしまう・美術が大き過ぎて役者が隠れてしまう、など)が見えてきます。完成した模型は稽古場に置かれ、役者やスタッフが舞台の雰囲気を想像する指標にもなります。

④大道具会社へ

各美術の細かい図面を作成して大道具会社に製作を依頼します。あとは、完成したものを大道具の方が舞台に仕込み、舞台稽古やゲネプロを受けて都度、気になる部分を修正していく作業です。そして公演が終わると、使い終わった装置などは倉庫に運ばれるか廃棄になります。

このようなお仕事を、忙しい美術家の方は数作品掛け持ちでこなしています。根気のいる作業も多く大変な職業ですね。

舞台美術家に限らず、演劇業界のお仕事は過酷な場面が多くあります。華やかな世界を観客に届けるために、その裏では日々たくさんの人が走り回っているのです。かなりの演劇好きでないと続けていけないお仕事かもしれません。

それでも、全てのスタッフが一致団結してひとつの感動を作り上げるこの“舞台づくり”は、夢がいっぱい詰まった誇り高い文化だと、皆さんにお伝えしたいです。

大学では舞台美術を専攻していたのですが、習ったことはあまり覚えていません。真面目に講義を受けておけばよかった……と思う今日この頃です。