2025年は太平洋戦争が終わって80年。節目の年を迎え、演劇界でも戦争をテーマにした公演や企画が相次いでいます。その一つ、早稲田大学演劇博物館では、企画展「演劇は戦争体験を語り得るのか―戦後80年の日本の演劇から―」を5月12日から開催中。それにちなみ、演劇ならではの表現で、戦争と向き合ってきた劇作家について、前後2回に分けてご紹介します。

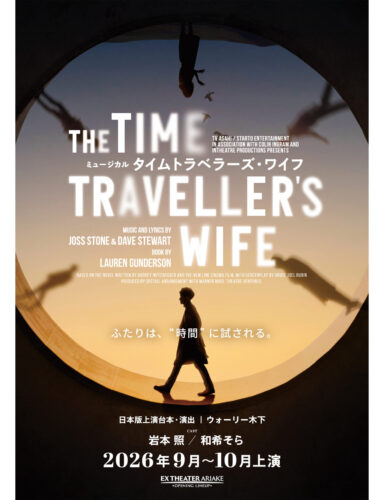

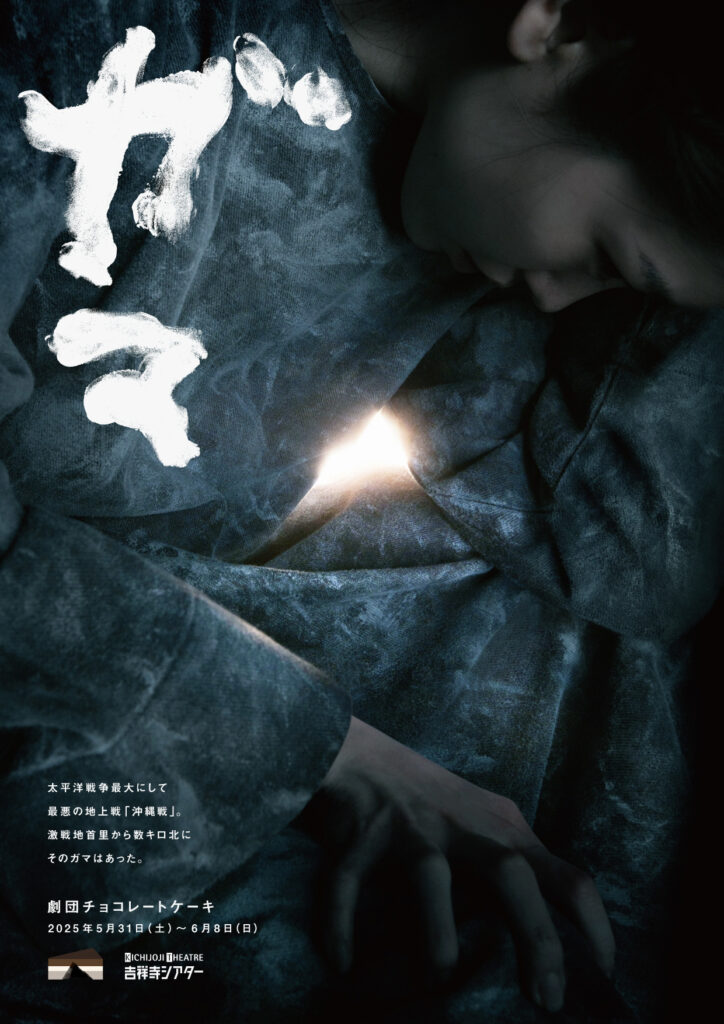

前編の今回は、第30回読売演劇大賞の『生き残った子孫たちへ 戦争六篇』をはじめ、綿密な史料調査を基に数多くの歴史劇を書いてきた劇作家で俳優の古川健(たけし)さん(劇団チョコレートケーキ)が登場。5月31日から、東京・吉祥寺シアターで上演される、沖縄戦を描いた同劇団公演『ガマ』を例に、「すべての人の命は等しく尊いことを訴えるために戦争劇をつくりたい」という思いの丈を伺いました。

「戦争を2度と起こさない」ためのアプローチ

―戦後80年という歳月は、戦争を描く演劇をつくる上で、どのように影響していると思いますか。

「あと10年もしたら戦争の実体験者はほとんどいなくなってしまうでしょう。その危機感をずっと感じながら作劇をしてきました。誰も戦争を知らない中で、戦争の物語をつくる意味をもう一つ深く考えてやっていきたいと思っています」

―古川さんは1978年生まれです。世代によって戦争に対するアプローチが違うことについてどうお考えでしょうか。

「違いはやはりあると思いますね。戦争に対する距離感が、どうしたって違ってきますから。実体験を持つ当事者世代とその子ども世代、さらにその孫世代―僕はその世代に当たりますが―その世代になると、物語の中の事柄といってもおかしくない距離感で接しています。だからといって戦争があったという過去がなくなるわけではありません。『戦争を2度と起こさない』というところは絶対に踏まえていないといけない。そのことを演劇で訴え続けてきた先輩たちがいて、今の我々がいる。その我々がどういうふうに戦争を扱うのか、考えていかなければと思っています」

―当事者世代は原爆や沖縄戦、空襲など、戦争に巻き込まれた側からの作品が多いように思います。一方、古川さんの作品は、1937(昭和12)年の南京虐殺の責任を問われ、A級戦犯として処刑された陸軍大将・松井石根(いわね)を主人公とした『無畏(むい)』(2020年初演)など、加害者の視点に立った作品も多くあります。

「当事者世代の人たちが、自分たちの肌感覚で戦争を描くのは当然のこと。そこからだいぶ離れた距離感のある我々が書くときには、戦争をしないための知恵を導きだそうとして加害者視点を外してしまうと、わけが分からなくなってしまいます。決して戦争は天災ではなく、人工的な悲劇です。なぜ起きたのかを描くときには、加害者の目線を外しては語れないし、あり得ない。それぐらいの気持ちで書いているつもりです」

戦争に巻き込まれた人々をミクロの視点で

―戦争の実相を見せるために大切にしていることは何でしょうか。

「客席の皆さんと一緒に、戦争とはどういう事象なのか、一緒に想像していけるような演劇をつくることが、戦争に対するアプローチとして有効なのではないかと思っています。客席にも舞台にも戦争を直接知っている人間がほとんどいなくなる時代に、戦争を描いているわけですから」

―太平洋戦争をテーマにした連作6作品を一挙上演した『生き残った子孫たちへ 戦争六篇』は、上層部から庶民まで、実在感のある多様な人物が登場し、多角的な視点で描かれていました。『帰還不能点』では、米国と戦火を交えたら日本は必ず敗れるという不都合な予測に目をつむる展開は、「今でもあるのでは」と思いながら観ていました。

「人間の抱えている問題は、そんなに種類はないと思います。きっとどの時代の事象を書いても、現代につなげることができる。過去の出来事を描いて、どう現代に引きつけるのか。その視点を抜かしては、歴史ものは書けません。演劇とは、戦争という事象がどのように影を落とし、その人がどういう人生を送ったのかというミクロの視点で描く芸術だと思っているので、そこにこだわっています」

―戦争を描き続けようと、突き動かすものは何でしょうか。

「どの人の命も等しく尊いという『生存権の平等』を訴える作品を、これまで一貫してつくってきたつもりです。それを一番脅かすのが戦争なので、どうしても戦争ものに目が向くということはあると思います。戦争は人命の尊重とは真逆。1人1人の目線に合わせて、何にも代えがたいこの人の命が奪われるとはどういうことなのか、お客さまに考えてほしいと思っています」

根っからの歴史好き 調べ物は全く苦にならない

―ここからは作劇についてお伺いしたいと思います。史料や文献に当たって戦争と向き合うのはつらい作業ではないですか?

「なんだかんだいって好きなんですよ。歴史的事象を解きほぐして、なぜこれはこういうことなったのかとか、原因や因果関係を探るのが。知識が増えていくのが楽しくて好きなんですね。歴史学を学ぶと、また違うその時代が見えてくる。それが楽しいです。本を読むのは全然苦にならないですね」

―劇団チョコレートケーキの公演を観に行くと、参考文献や用語解説が書き込まれたプリントを頂けるので、いつも楽しみしています。そういえば古川さんは駒沢大学文学部歴史学科で日本史学を専攻されていました。

「そうです。父親が社会科教師だったので、自然と歴史に興味を持つ家庭環境で育ちました。小学生の頃から司馬遼太郎や池波正太郎などの小説を愛読していたので、そこからのスタートですね。大学時代は真面目に授業を受けていなくて、演劇ばかりやっていました。稽古しに大学へ通っていた感じです(笑)」

沖縄戦と『ガマ』のあらすじ紹介

『ガマ』は『生き残った子孫たちへ 戦争六篇』の1つとして、2022年に初演されました。作品のタイトルとなっているガマとは、沖縄県の沖縄本島に見られる自然洞窟のこと。太平洋戦争末期の沖縄戦では、住民たちの避難場所や野戦病院などに使われました。3ヵ月に及ぶ日米の激戦で、ガマでも日本軍による住民への集団自決強制などが起きました。住民10数万人が犠牲になったといわれています。

作品の舞台となるガマは、首里から数キロ北にあるという設定で、少尉と少女、そして先生の3人が逃げ込んでいました。少尉は負傷しており、部下や民間人を見捨てて退却し、死ねずにいることに苦悩していました。高等女学校から野戦病院に看護要員として動員されていた少女は「聖戦」を信じ、少尉を助けることがお国のためだと看護に打ち込みます。その少女を助ける先生は、彼女の通う学校とは別の学校に勤めており、引率していた生徒を死なせてしまった悔恨から、少女を見捨てられずに協力しています。

軍人のために野戦病院に向かった少女は、3人の男を連れてガマへ戻ってきます。それは部隊の崩壊と共に目的を喪失しながらも、ただ生きたいと願いさまよう2人の下級兵士と、彼らの案内役として動員された住民の老人でした。進軍する米軍の気配が近づいて、ガマにとどまる6人は、生か死かの決断を迫られ…。

修学旅行で体験したガマの暗闇

―『ガマ』は、高校の修学旅行で行った沖縄体験が執筆のきっかけだと伺いました。

「2年の春休みぐらいに行ったと思います。大きなガマの中へ生徒全員で入って、手にしていた懐中電灯を一斉に消して、しばらくじっとしているという体験をしました。空間は広いけれど、本当に真っ暗闇でまわりが分からない。湿っぽくて、クラスメートたちの息づかいが聞こえてきて…。この暗闇が沖縄戦だったんだ。いつかこの暗闇を演劇にしたいと思ってつくったのが『ガマ』でした」

―初演のとき、劇場内は本当に真っ暗で、自分自身もガマの中に潜んでいるような錯覚に陥りました。

「あの暗さはすごく攻めているなと思いました。明転しても暗い、ずーっと暗かったですからね(笑)」

―視覚が遮られた分、嗅覚や聴覚が研ぎ澄まされました。

「劇場でしかできない経験ですよね。演劇ならではのガマの描き方があるのではないかと思っていましたが、演出やスタッフ陣が見事に応えてくれて、ありがたくてうれしいスタッフワークでした」

―看護の少女、先生、負傷した少尉、2人の下級兵士、案内役の老人。それぞれの事情を背負った6人の造型の対比が鮮やかで、心に残りました。

「沖縄戦を高みから見てもドラマチックなことはなくて、ミクロで見てこそ、悲しくてつらいことが分かるのではないでしょうか。登場人物1人1人がどんな精神状態だったのか、というところから沖縄戦を見てみたかったのです」

―少女のモデルは、「ひめゆり学徒隊」ですね。沖縄戦では、沖縄県内の10校から約500人が動員されました。「ひめゆり学徒隊」は9つあった学徒隊の1つ。沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の生徒222人と教師18人、合わせて240人で構成されていましたが、その半数以上の136人が戦争で命を落としました。

「20代に2回目で沖縄へ行ったとき、「ひめゆり平和祈念資料館」(糸満市)を訪ねました。犠牲になった少女たちの写真が壁にずらっと並んで展示してあり、その下に亡くなった状況の説明が書かれてありました。その中に『私は日本人だ、殺せ』と米兵に詰め寄って撃ち殺されたという少女が何人かいました。どうして、その少女はそうせざるを得なかったのか。ショックがずっと残っていて…。どうにかする方法がほかにあったのだろうか? その思いが『ガマ』の物語の起点となり、ひめゆりの少女の造型の基になっていますね」

―再演では、どんな舞台になるのでしょうか?

「演出(の日澤雄介さん)が初演とは違うアプローチをしたいと、いろいろなチャレンジをしているところです。基本的なところまで演出を変えようとしているので、印象の違う舞台をお届けできるのではと思っています」

―最後にメッセージをお願いします。

「戦争ものといっても難しいと構えて観る必要は全然ありません。ただ、そこで起こることを感じて頂ければ。少しでも良質で大事なことを劇場から持ち帰ってくださればいいなと思っています。ぜひ気軽に足を運んでみてください」

劇団チョコレートケーキ『ガマ』は5月31日から6月8日まで、東京・吉祥寺シアターにて上演。スケジュールの詳細は公式HPでご確認ください。

【参考文献】『新時代を生きる劇作家たち ―2010年代以降の新旗手』西堂行人・著 作品社 2023年

「この地球のどこかで戦争が行われていることをどう思うのか。考え続けることが大事」と古川さん。世界中で戦火のやまない今、私たちの想像力が試されています。その力を研ぎ澄ますために劇場へ通おうと思いました、