ミュージカルには、小説が原作である作品が多いのをご存知ですか?ミュージカル作品の原作となった小説には、世界中で読み続けられている名作が多くあります。ミュージカル観劇と併せて原作を読んでおくと、作品の時代背景や登場人物の心理をより深く理解でき、作品の魅力を倍増させます。観劇の予習・復習に、長年にわたり多くの人々に愛される名作の魅力に触れてみませんか。読書の秋に、ミュージカルの原作小説を読んで豊かな時間をすごしましょう。

『レ・ミゼラブル』ヴィクトル・ユーゴー

ミュージカルの金字塔として知られ、日本でも40年近い上演の歴史を持つ『レ・ミゼラブル』。

原作小説を書いたヴィクトル・ユゴー(1802-1885)は、フランスの作家です。この物語は19世紀のフランスを代表する文学作品と言われており、ユゴーの実体験が元となった、当時の世相が色濃く反映された文学でもあります。

1832年のフランスで起こった「6月暴動」。当時のフランスでは、経済的な危機、食糧不足、コレラの流行などによる社会不安が高まっていました。ユゴーは、この6月暴動において、蜂起した人々に降伏を説得する経験をしています。

これには当時ユゴーが議員の仕事をしていたことが関係しているのですが、最終的には3000人近い死者を出す大惨劇となり、彼の人生に大きな影響を与えたのでした。

作中では、この6月暴動にマリウスやアンジョルラスが参加しており、ミュージカル版でも重要な展開として描かれています。

『オペラ座の怪人』ガストン・ルルー

『オペラ座の怪人』は、フランスの作家ガストン・ルルー(1868-1927)による怪奇ロマン小説です。

19世紀末のパリ。オペラ座ではシャンデリアの落下や首吊り死体の出現など、奇怪な出来事が起こります。オペラ座の歌姫に恋した青年ラウルは「オペラ座の怪人」を取り巻く事件へと巻きこまれてしまい……。

アンドリュー・ロイド・ウェバー氏によるミュージカル版では、怪人(ファントム)のクリスティーヌへの切ない恋心がピックアップされていますが、原作ではミュージカルよりもミステリー要素が色濃く反映されています。

本作は、パリのオペラ座の関係者たちの間で囁かれていた「幽霊話」に着想を得て執筆された作品です。ルルーは元々新聞記者だったこともあり、古い記録を調査したり、実際にオペラ座の地下室に足を運んだりと、念入りな事前調査を行いました。

『風にのってきたメアリー・ポピンズ』 (『メリー・ポピンズ』) パメラ・L・トラヴァース

ミュージカル『メリー・ポピンズ』の原作は、イギリスの作家パメラ・L・トラヴァース(1899-1996)によって、1934年に出版された児童文学です。

バンクスさん一家には4人の子供たちがいましたが、子守りのばあやが急に仕事を辞めてしまいました。困り果てたバンクスさん一家の元に、突然、風に乗ってやってきた女性。その人こそが、メアリー・ポピンズ(メリー・ポピンズ)だったのです。

イギリスでは優れた児童文学が多く出版されており、『メアリー・ポピンズ』シリーズは『不思議の国のアリス』や『ピーター・パン』などと並び、児童文学の古典的名作として知られています。

ミュージカル版『メリー・ポピンズ』は、2018年と2022年に日本版キャストで上演され、たちまち話題になりました。2026年3月からは東京・大阪での公演が決定しています。公式ホームページはこちらです。

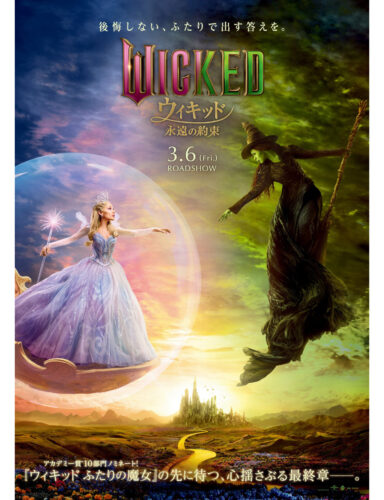

『ウィキッド 誰も知らない、もう一つのオズの物語』 (『WICKED』)グレゴリー・マグワイア

2003年のブロードウェイでの初演以来、全世界で6500万人以上を動員し、受賞歴が100を超える異例の大ヒットミュージカル『WICKED』。アメリカで最も親しまれている古典文学『オズの魔法使い』の前日譚として、後に「西の悪い魔女」と呼ばれることになるエルファバと、「善い魔女」グリンダの対立と友情を描いた物語です。

原作者であるグレゴリー・マグワイアが本作を書くきっかけとなったのは、1991年に勃発した湾岸戦争でした。ミュージカルでは、種族に対する差別や、エルファバに対する排外行動などが作品の重要なテーマのひとつになっています。

原作では、そのテーマがさらに深く掘り下げられ、民族、性別、人種などあらゆるアイデンティティに関する社会問題が描かれているのが特徴です。それらは、現実の世界で実際に起きている問題へと繋がっています。

マグワイアは、アメリカの人々に馴染みの深い『オズの魔法使い』の新たなアナザーストーリーを生み出し、「正義とはなにか、悪とはなにか」と問いかけているのです。

また、原作小説とミュージカル版で結末が異なるのも注目ポイント。気になる方は、ぜひその違いを確かめてみてはいかがでしょうか。

『キャッツ ポッサムおじさんの実用猫百科』(『CATS』)T・S・エリオット

二十世紀を代表する詩人であるT・S・エリオット(1888-1965)が、知り合いの子供たちを楽しませるために書いたと言われる『キャッツ ポッサムおじさんの実用猫百科』。日本でも人気の高い画家エドワード・ゴーリー(1925-2000)が挿絵を描いた詩集です。

猫たちを紹介するたくさんの短い詩が収録されており、ミストフェリーズやスキンブルシャンクス(鉄道猫)、ガス(劇場猫)など、ミュージカルでもおなじみのキャラクターが登場します。

ミュージカル版『CATS』の主要キャラクターであるグリザベラのお話は、本編には収録されていません。年老いた娼婦猫である彼女の物語は、子供向けには悲しすぎる内容だったため、エリオットが詩集への収録を見送ったとされています。しかし、エリオットの妻ヴァレリーが『CATS』のスタッフにグリザベラの詩を示したことで、彼女がミュージカル版の主要キャラクターになったという裏話があります。

ちなみに「ポッサム」というのは「袋鼠(ふくろねずみ)」という意味。猫を天敵とするネズミの目線で描かれたのでしょうか。そんな想像を巡らせるのも楽しいですね。

『カラー・パープル』アリス・ウォーカー

20歳のセリーは、名前も知らない男性へ嫁がされ、そこで日常的に暴力を受けていました。アフリカに渡った最愛の妹と再会することを信じて、セリーは不屈の精神を持って過酷な日々に立ち向かっていきます。

本作は、1983年、アメリカで最も権威のあるピューリッツアー賞と全米図書賞を受賞しました。ふたつの賞を同じ作家が手にしたこと、そして作者であるアリス・ウォーカー氏がアフリカン・アメリカンの女性であることは、当時としては非常にセンセーショナルな出来事でした。

アメリカ南部の貧しい家庭に生まれ育ったウォーカー氏は、学生時代に公民権運動に参加したことで、黒人社会の過去の生活に目を向けるようになりました。『カラー・パープル』には彼女の強い思いが現れており、アフリカン・アメリカン社会における差別や暴力、性、そして神についての問題に立ち向かっていく女性たちの姿が力強く描かれています。

ミュージカル版は、2005年にブロードウェイで開幕。2015年のリバイバル版では、映画『ウィキッド ふたりの魔女』でエルファバを演じたシンシア・エリヴォさんがセリーを演じました。

また、本作は1985年に映画化されており、その際には映画『天使にラブソングを……』のデロリス役などで知られるウーピー・ゴールドバーグさんが主演を務めています。

『チョコレート工場の秘密』(『チャーリーとチョコレート工場』) ロアルド・ダール

原作者のロアルド・ダール(1916-1990)は、第二次世界大戦中のイギリス空軍の仕事を経て、戦後にはアメリカの雑誌『ニューヨーカー』に、大人向けの短編小説を執筆していました。

4人の子供たちの父親であったダールは、寝かしつけの際に自分の作った話をしてやるのが習慣でした。この時のお話を元に、代表作である『チョコレート工場の秘密』や『おばけ桃の冒険』など、独自の世界観に満ちたたくさんの児童文学が誕生しました。

2005年には、ティム・バートンさんがメガホンを取り、ジョニー・デップさんが主演を務めた映画版『チャーリーとチョコレート工場』が公開されました。

ミュージカル版『チャーリーとチョコレート工場』は2013年にイギリス・ウエストエンドで初演。日本でも2023年に初演を迎え、2026年に日生劇場を初めとするツアー公演が決定しています。主役のウィリー・ウォンカ役を務めるのは、堂本光一さんです。ミュージカル版『チャーリーとチョコレート工場』の公式ホームページはこちらです。

『牛乳屋テヴィエ』(『屋根の上のヴァイオリン弾き』)ショーレム・アレイヘム

1964年にブロードウェイで初演され、日本でも50年以上にわたって愛され続けるミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』。トニー賞ミュージカル部門において7つの賞を受賞したロングヒットミュージカルです。

帝政ロシア時代の寒村を舞台に、ユダヤ人であるテヴィエ一家を主人公にした本作品は、ユダヤ人作家ショレム・アレイヘム(1859-1916)による小説『牛乳屋テヴィエ』を原作としています。

この作品のテーマは「民族離散(ディアスポラ)」。

『牛乳屋テヴィエ』が執筆された当時のロシアでは、反ユダヤ主義の考えが高まっており、迫害から逃れるために諸外国へ移住するユダヤ人が少なくありませんでした。

原作小説では、ユダヤ人コミュニティの日常をユーモラスに描きながらも、時勢の変化に翻弄されつつ生きる彼らの様子が、哀愁を込めて描かれています。

また、作者のアレイヘムが「イディッシュ語」でこの作品を書いたことも注目すべき点です。ユダヤ人である彼にとって、失われつつあった母語で文学作品を生み出すことには、大きな意味があったのです。

『ドン・キホーテ』(『ラ・マンチャの男』) ミゲル・デ・セルバンテス

ミュージカル『ラ・マンチャの男』は、1965年にブロードウェイ初演、日本では1969年の初演以降、歌舞伎俳優の松本白鴎さんが主演を務めてきた名作ミュージカルです。

舞台は、16世紀末のスペイン。セルバンデスは教会を侮辱した容疑から、従僕とともに投獄されてしまいます。投獄先では、牢内の囚人たちを仕切る「牢名主」がセルバンデスに裁判を持ちかけました。そこでセルバンデスは、自らの無実を証明するため、その場にいる囚人全員に役割を与え、遍歴の騎士『ドン・キホーテ』の物語を再現し始めて……。

ミゲル・デ・セルバンデス(1547-1616)の書いた『ドン・キホーテ』は、スペインでは聖書の次に多くの人々に読まれているというほどの国民的小説です。

この物語の主人公は、騎士道物語を読みすぎて妄想の世界に身を置いた初老の紳士です。人々は、古ぼけた甲冑に身を包み、痩せた馬にまたがって旅を続けるドン・キホーテの姿に、嘲笑を投げかけます。

全編を通し、登場人物はみな饒舌で、滑稽なエピソードも盛りだくさん。しかしその裏側には、セルバンデスによる痛烈な時代風刺が込められた作品です。

『十二国記 月の影 影の海』 小野不由美

2025年12月9日より、東京・日生劇場で上演されるミュージカル『十二国記—月の影 影の海—』。主演を務めるのは、宝塚歌劇団花組の元トップスター・柚香光さん。そして、『レ・ミゼラブル』のコゼット役などで知られる加藤梨里香さんです。

原作は、作家・小野不由美さんによる同名のファンタジー小説シリーズ。1991年に『魔性の子』が刊行されて以降、2019年刊行の最新作『白銀の墟玄(おかくろ)の月』に至るまで、圧倒的な人気を誇る大河ファンタジー小説です。

『十二国記』は、現実の世界と、地図上にはない異世界「十二国」という世界が舞台となっています。この二つの世界は「蝕」と呼ばれる現象によってのみ行き来が可能という設定です。

主人公の高校生・陽子は、ある日突然、謎の男に異世界へと連れ去られてしまいます。なぜ陽子が異世界に迎えられたのか、そして彼女はどうなってしまうのか。『月の影 影の海』は、壮大な物語の幕開けとなる作品です。

ミュージカル版では、『十二国記』の世界観がどのように表現されるのでしょうか。期待が高まります。ミュージカル『十二国記—月の影 影の海—』の公式ホームページはこちらです。