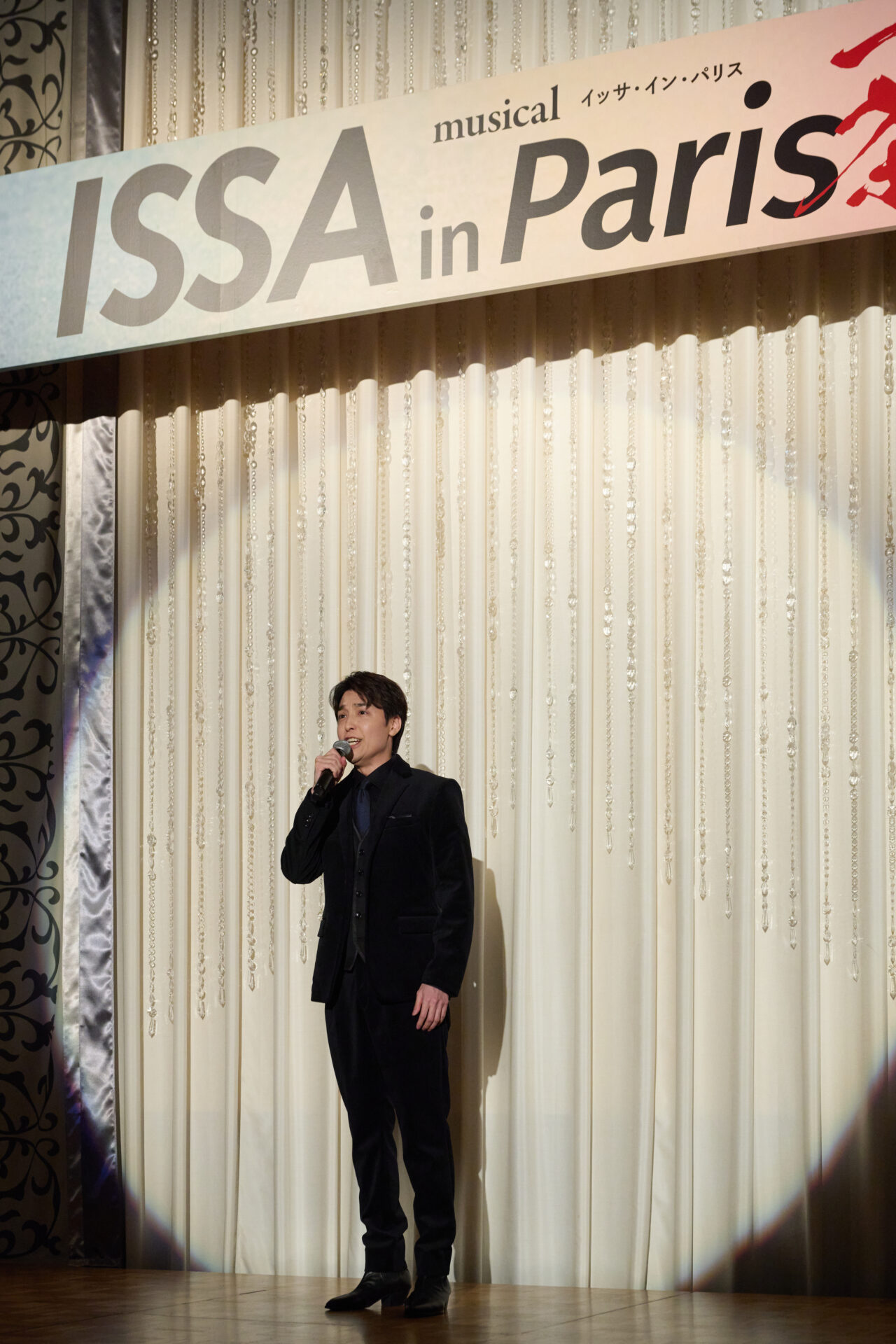

2026年1月に開幕する新作ミュージカル『ISSA in Paris』。ミュージカル界の巨匠モーリー・イェストンさんが原案・作詞・作曲を手がけ、現代と過去を交錯させながら小林一茶の知られざる10年を大胆に描きます。制作発表会見に、本作の演出を手がける藤田俊太郎さんと、海宝直人さん、岡宮来夢さん、潤花さん、豊原江理佳さんが登壇しました。

「露の世は」「俳句」「一つの言葉」を歌唱

ミュージカル界の巨匠モーリー・イェストンさんが原案・作詞・作曲を担当する本作。制作発表会見ではモーリーさんが手がけた楽曲の中から3曲がピアノ・フルート・チェロの演奏と共に歌唱披露されました。

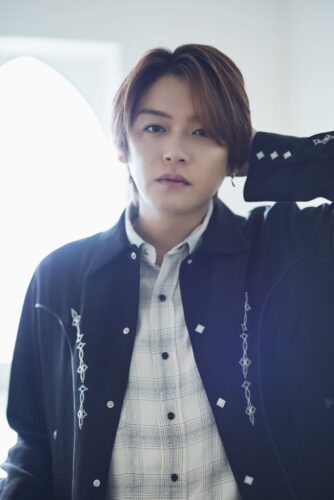

まず披露されたのは、岡宮来夢さん演じる小林一茶が歌う「露の世は」。モーリーさんが本作を創作するきっかけになったという俳句「露の世は露の世ながらさりながら」 を、美しいメロディーで描き出します。一言一言を噛み締めるように歌い、和と洋が混じり合う世界観を一気に表現した岡宮さん。

続いて、海宝直人さん、岡宮来夢さん、潤花さん、豊原江理佳さんの4名による楽曲「俳句」が披露されました。「熱くわきあがる想いも こらえきれない涙も 心の鏡に映せば 俳句に生まれ変わる」。俳句の美しさ、真髄を語る4人の登場人物たちは、時空を超えて繋がっていきます。穏やかで美しいメロディーで綴られるナンバーです。

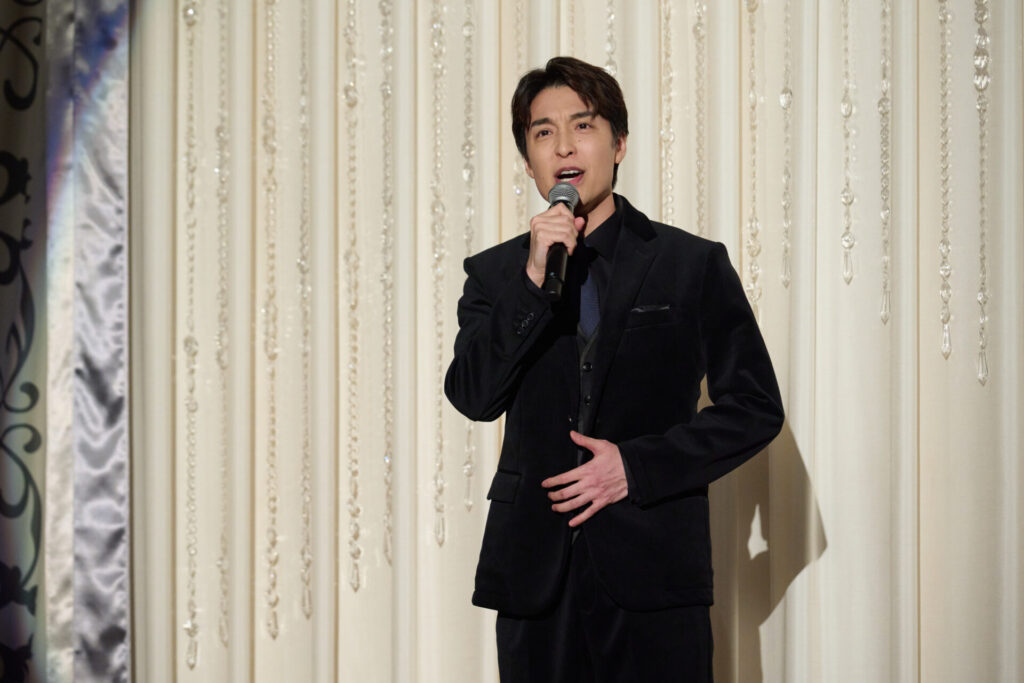

最後に海宝直人さん演じる海人が小林一茶に訴えかける感動的なナンバー「一つの言葉」が披露されました。「一つの言葉は 生み出してゆく 苦しみに立ち向かう勇気を 美しい生命(いのち)の歌を」。ミュージカルらしいドラマチックな大ナンバーを海宝直人さんが圧巻の歌声で魅せ、会場が感動に包まれました。

繊細さと大胆さ。2人のISSAをファンタジックに描く

本作について「1つの言葉から音楽が誕生する喜びを描いた作品です。観客の皆様には劇場でその祝祭の瞬間に立ち会っていただき、音楽の尊さを感じていただけたら」と語った藤田俊太郎さん。物語については「2時間くらいずっと話せるんですけれども…」と想いの強さを見せつつ、モーリー・イェストンさんが俳句をミュージカルにしたいという想いを20年以上持ち続けており、起承転結の大きなストーリーはモーリーさんが原案として持たれていたこと、そこから脚本・訳詞の高橋知伽江さんと共に数年をかけて脚本が出来上がっていったことを明かします。

「ISSAというのは2つの意味があります。まずもちろん、生涯で2万句以上の俳句を残した小林一茶。そして現代を生きるクリエイターである大町海人はISSAという活動ネームでシンガーソングライターとして活動しています。この物語は、海人が曲を書けなくなるというところから始まります。実は海人は俳句研究家の家で生まれており、母も父も俳句研究家です。小さい頃から俳句に馴染んでいる海人は、俳句をコンプレックスにして生きてきました。

海人の母は小林一茶がパリに行っていたのではないかという研究を行なっており、パリまで行きましたが志半ばで亡くなってしまいます。海人はパリに行き、遺された原稿を読んだところ、今まで自分が知らなかった、生き生きと躍動する瑞々しい新しい一茶像が見え、引き込まれ、時空を超えて江戸時代の小林一茶に出会います。

そして海人はパリで様々な貧しい人たち、移民たち、格差のもとで虐げられたり弱き者として生きている人たちを目の当たりにした時、小林一茶の俳句の本当の意味に気がつきます。貧しい者、弱き者の目線で書かれた、本当の生きる意味を知った時、果たして新曲は生まれるのだろうか、生まれないのだろうか。生まれるとしたらどんな新曲なんだろうか。というラストシーンを作り上げて、作品を終わろうと思っております」。

海人を演じる海宝直人さんは役柄について「ヒット曲を出せずに悩んでいる根底には、家族との葛藤や苦しみ、自分と向き合うことがなかなかできない中で、そこに直面せざるを得ない状況になり、母を通して一茶という存在に出会い、少しずつ成長や気づきを得ていきます。誰もが経験したことがあるようなことを経験していくキャラクターで、誰もが共感できる人間らしいキャラクターなので、僕もそうですけれども、皆さんもそれぞれの人生を重ねて共感できるんじゃないかと思います」とコメント。

長野県出身で、信州人の小林一茶を演じる喜びを語った岡宮来夢さん。「一茶がパリに行くというのは史実にはなく、ファンタジー的なものになるのですが、そういったところから一茶を構築していくのがすごく楽しみ。一茶は弱い者、貧しい者、儚いものに焦点を当てながらも、海や山といった大きいものにもフォーカスを当て、17文字で表現していきます。1つ1つのものに心を動かしていく、優しくも情熱的な一茶にできたら。僕だけの一茶になると良いなと思っています」と語りました。

潤花さんは海人がパリで出会う日系人で、本業のダンサー・振付家をしながら副業で現地ガイドを行う女性ルイーズを演じます。「藤田さんの言葉をお借りすると、海人に新しい世界を見せる人。フランスで日系人として住む彼女は色々な痛み、辛さ、差別を経験しているからこそ、声を上げられない人に対する愛情の注ぎ方が長けていると思います。初めから海人の心の中にズカズカと入っていきますが、海人のお母さん・絹子さんとの出会いや、自分自身の小林一茶への思いも大きかったと思います。人間らしく、自分の弱さも認められる、強く魅力的な女性だと感じております」と役柄について語りました。

豊原江理佳さんが演じるのは、舞台女優として活躍する傍ら、革命運動に身を投じている女性テレーズ。「藤田さんとお話しさせていただいた時、今までたくさんのフランス革命についての作品が上演されてきたけれども、全く新しい女性のリーダー像を作りたいというご提案をいただきました。現在のデモとも対照的に描かれているので、その中で今までにない女性のリーダー像を見つけていきたい。自分の中にある正義感、どういう時に自分は声を上げなければいけないと感じるだろうかということを考えながら、テレーズを見つけていきたいなと思います」と語りました。

江戸時代と現代、時空を超えた出会いを描く本作。演出の藤田さんは小林一茶の俳句から「小さい者への眼差しと、未来人ではないかというくらい大胆に世界を捉えている眼差し、繊細さと大胆さの両方を感じる」と語り、「ファンタジーで、人間力、ユーモアに溢れる世界観を作りたいです。時空を超える瞬間というのは、あらゆるスタッフワークを駆使し、大胆に演出していきたい」とコメント。空間演出で作品の世界を立体的に描き出す藤田さんの手腕が活かされるシーンとなりそうです。

また繊細さという点では各役者が「まだ誰も演じたことのない人物を想像力で作り出していく、繊細で非常に乗り越え甲斐があるお仕事をされている」と語り、「豊原さんは新しい女性像であるとともに、本当はいたけれども、歴史上現れない女性の姿なのではないかというのを、芝居から感じているところです。潤花さんは移民の姿、誇り高さと、今少しずつ声を上げている姿をまさに体現なさっている。来夢くんは、こんな一茶がいて良いのかという一茶になると一緒に作品を作っていく意義があると思うし、その瑞々しさが生まれ始めている。海宝くんは、音楽を作る、クリエイトしていくという姿が、ハムレット…とは言いませんが、海宝くんにしか演じられない海人像が少しずつ息づいていて、弱さ、強さを含めてお客様の共感を呼ぶんじゃないかとワクワクしています。俳優の繊細な機微をキャッチしながら稽古を進めていきたい」と語りました。

そして本作の見どころといえば、モーリー・イェストンさんが手がける音楽。豊原さんは「俳句と音楽の親和性が高く、美しさが倍増するように感じます。綺麗に融合しているなと稽古場で聞いていて感じます」、潤花さんは「テレーズと目を合わせた時、もし同じ時代に生きていたら、同じ気持ちで一緒に戦っていたんじゃないかと思うほど、共鳴した素敵な瞬間でした」、岡宮さんは「たくさんの楽曲があり、そのどれもが奥行きのある豊かな楽曲ばかりです。新たに楽器が加わったらどうなるのかとワクワクしました」と語ります。

海宝さんは「緊張しました。制作発表で歌うというシステム、恐ろしい!(笑)」と緊張を明かしながらも「時空を超えていくシーンももちろんありますし、パリと江戸・東京と、場所も変わりますから、楽曲の幅が広いというのが全曲聞いた時の印象でした。日本的な楽曲や、ISSAが書いた現代の曲はモダンでリズム感のある、モーリーさんの作品では聞いたことのない新しいサウンドになっています。一方で、これぞモーリーさんの音楽だという素敵なクラシカルな楽曲もあります」と語りました。

最後に藤田さんから改めて本作の原点となる俳句「露の世は露の世ながらさりながら」が詠まれ、「露は儚く、一雫で消えてしまうものかもしれませんが、儚く消えてしまうからこそ、美しいものです。この俳句には亡くなった子どもへの想いが込められており、繰り返しのリズムの中には、悲しみ、慈しむだけでなく、そこから再生しようという尊い瞬間のことを読んでいるのだと思います。私たちが創る作品も、露のように儚く、お客様と共鳴する時間は消えてしまうかもしれないですけれども、消えるからこそ、劇場で皆さんと共鳴する美しい時間は心の中に消えずに残り続けるんじゃないかと思っています。楽しみにしていただいて、また劇場でお会いしましょう」とメッセージが送られました。

2026年に200回忌を迎える小林一茶。本作にも登場する彼の生まれ故郷である長野県・信濃町からはそれぞれのPR キャラクターであるアルクマと一茶さんが特別ゲストとして登場し、一茶さんの手には「行秋を 送るめでたい たいこ哉」という俳句が。これは小林一茶の晩年の日記に記された句で、季節が秋から冬へと移り変わる頃、部屋のあちこちに祭りの太鼓の音が響き、行く秋を送る太鼓だと感じて詠んだ句です。秋を送り出す太鼓のように、舞台をめでたく響かせたいという思いで持ってきてくれたとのこと。アルクマと一茶さんの登場で、会見は一気に和やかな雰囲気に包まれました。

ミュージカル『ISSA in Paris』は2026年1月10日(土)から30日(金)まで日生劇場、2月7日(土)から15日(日)まで梅田芸術劇場メインホール、2月21日(土)から25日(水)まで御園座にて上演されます。公式HPはこちら

俳句とミュージカルソングが調和していく不思議な瞬間。本作だけの唯一無二の輝きを放つ作品になりそうだと感じました。