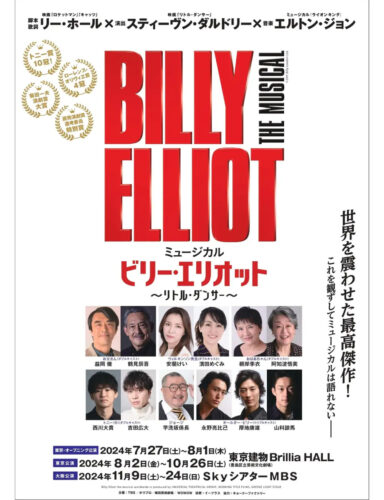

10月26日(土)まで東京建物Brillia HALLにて上演中のミュージカル『ビリー・エリオット~リトル・ダンサー~』。物語、音楽、ダンスが緻密に組み合わされた、世界最高峰の芸術作品である本作の魅力をたっぷりとご紹介します。

※ビリー・エリオット役:浅田良舞さん、お父さん役:益岡 徹さん、ウィルキンソン先生役:濱田めぐみさん、おばあちゃん役:阿知波悟美さん、トニー役:西川大貴さん、オールダー・ビリー役:厚地康雄さんの回を観劇しました。(写真はプレスコール時のもの)

好きなことをやるだけ、自分を出して何が悪い?

1984年、イギリス北部の炭鉱町イージントン。炭鉱で成り立ってきたこの町にとって、20の炭鉱を閉鎖するというサッチャー政権の合理化計画は、町の行方を左右します。自分たちの職業、生活、そして自分たちの“コミュニティ”を守るため、人々は炭鉱ストライキに突入します。

ミュージカル『ビリー・エリオット』というと、少年ビリーがバレエダンサーを目指す、というイメージが強くありますが、実はビリーがバレエと出会い変わっていく姿と同じくらい、炭鉱町で闘う大人たちが描かれています。

ビリーの兄トニーと父も炭鉱夫であり、町の大人たちは皆、炭鉱で生計を立ててきた人ばかり。“男は男らしく働く”。そんな時代にビリーは、父に習わされたボクシング教室に遅れ、偶然バレエ教室に入り込んでしまいます。

バレエ教室で子どもたちにバレエを教えていたのが、ウィルキンソン先生。お転婆な女の子たちをまとめ上げ、ユニークにバレエを教える彼女のペースに巻き込まれ、ビリーも踊る羽目に。「くだらない」と言いながらも、ビリーはバレエを踊る魅力に少しずつ気づいていきます。

しかしある日、ボクシングの月謝代を使って内緒でバレエ教室に通っていたことが父親にバレてしまい、バレエは禁止に。ビリーの才能に気づいたウィルキンソン先生は、隠れて個人レッスンを行い、イギリスの名門「ロイヤル・バレエスクール」の受験を目指すことを提案します。

本作が多くの世代の人々の心を掴む理由の1つに、“単なる子どもの成長物語”ではないことが挙げられるのではないでしょうか。ビリーがバレエを続けるか迷った時、親友のマイケルの「好きなことをやるだけ」「自分を出して何が悪い」という言葉が大きく後押しをしてくれます。彼は家で女装を楽しんでいるのですが、底抜けに明るくユーモアたっぷりで、「へこんでいる自分を励ますためにワンピースを着て何が悪いのさ」と言う彼に、ビリーは心救われたことでしょう。

そしてウィルキンソン先生はビリーに、ロイヤル・バレエスクールのオーディションに挑む時、「他のことは全部忘れさえすればいいの。自分のためにやるのよ」と声をかけます。

時代的にも、炭鉱労働者ばかりの田舎町という環境的にも、男の子がバレエをやることは“普通”には受け入れられません。お父さんも最初は強く反対しますが、ビリーの才能に気づき変わっていきます。

周囲になんと言われようと、好きなことを選び、自分らしく生きること。そして価値観が変容していく時代の中で、大切な人のために新しい価値観を理解すること。これはまさに現代でも共通して、私たちが悩み続けていることではないでしょうか。こういった時代を超えたテーマ性が、本作の大きな軸になっています。

さらに、本作では新しい価値観を受け入れるだけでなく、自分たちが時代に置いていかれる悲痛さも描いています。炭鉱ストが終わる時、トニーは“俺たちは恐竜だ”と嘆きます。実際に各地域の炭鉱は次々に消えていき、1994年に民営化。2015年には最後の炭鉱が閉められました。職を失った多くの人々は路頭に迷い、犯罪や麻薬が蔓延した町も多かったと言います。

職を失うなんて、過去の出来事、でしょうか。現代の私たちもまた、急速に変化する時代に生きています。気候変動、コロナ禍、終身雇用などの日本型雇用の崩壊、少子高齢化、AIの台頭、2030年問題…。私たちの職業だって、いつ“恐竜”になるか分かりません。自分1人の力ではどうしようもない、無力感と焦燥感。トニーは町の炭鉱夫の象徴であり、現代を生きる私たちの象徴でもあるかもしれません。

胸を打つ数々の名曲たち

そして本作は、エルトン・ジョンが手がけた名曲のオンパレード。ビリーがウィルキンソン先生に出会う「Shine 輝け、今!」や親友マイケルと共に歌う「Expressing Yourself 自分を表現しよう」ではとびきり華やかに。心踊る音楽とダンスのパワーが詰め込まれ、エンターテイメントがいかに心を晴れやかにしてくれるかを実感できるナンバーです。

『ビリー・エリオット』の中でも特筆されて完成度が高いと言われるのが、「Solidarity 団結を永遠に」。警官とスト中の炭鉱夫たちが対立し、それぞれの中で団結を深める中、ビリーはバレエを学んでいく。2つの世界が同時進行で交差するように描かれている本楽曲は、カンパニーの“団結力”が感じられるナンバーであり、別々の世界で生きながらも相関し合う大人と子どもを象徴しているようでもあります。

おばあちゃんが夫との日々を回顧する「Grandma’s Song おばあちゃんの歌」も美しく、生きる強さを感じさせる楽曲です。男尊女卑がありながら、この時代、炭鉱町では強い女性が多かったといいます。生まれ変わったら男には頼らない。そんな決意が語られながらも、夫と過ごした中での小さな幸せも描かれます。それは、ダンスをしている時。ビリーと同じくおばあちゃんも、ダンスをしている時には現実を忘れ、束の間の幸せを感じられていたのでしょう。そう思うと、本作はダンスの魅力が隅々まで語られ、ダンスへの愛情がとても深い作品だと感じます。

さらに、やはり外せないのはビリーの圧巻のダンスが堪能できる「Angry Dance 怒りのダンス」「Electricity 電気のように」と、未来のビリー、オールダー・ビリーと踊る「Swan Lake Pas de Deux 白鳥の湖 パ・ド・ドゥ」。本作では数々のダンスシーンが登場しますが、バレエだけでなく、タップやフライング、器械体操などを取り入れ、シーン毎にビリーの感情を表現するダンスに仕上がっています。そのため、“バレエは見たことがないしよく分からない”という心配は無用です。観劇した日は土曜日ということもあり、多くの子どもたちが観劇していましたが、特にダンスシーンではグッと客席の集中力が高まり、年齢問わず皆が魅了されていることが分かりました。

「Electricity 電気のように」では、踊っている時にどのような気持ちになるか問われたビリーが、“言葉にできない”けれど、“まるで電気”だと表現します。身体中に電気が走るような興奮、そして様々なことから解放され“自由”になった感覚。本当にビリーにはバレエの才能があり、バレエが彼の生きる道なのだと実感させられます。そして“電気”というキーワードは、石炭に対する未来の象徴でもあるのだそうです。

ロングラン公演でコミュニティ力を深めたカンパニー

ミュージカル『ビリー・エリオット』は、7月27日からオープニング公演が開幕し、10月26日まで東京公演が行われます。3ヶ月に渡るロングラン公演は日本では稀です。筆者は8月に1度目、10月に2度目の観劇をしましたが、ロングラン公演によって作品が更に深まっていると感じました。

ウィルキンソン先生を演じる濱田めぐみさんや、トニーを演じる西川大貴さんは、キャラクターとして舞台上にいる佇まい、歌唱、演技、全てに凄みがあり、それぞれの人物の葛藤や想いが切々と迫ってくるようです。

お父さん役の益岡徹さんは、「Electricity」でビリーが踊る姿を間近で見ている姿が父そのもの。ビリーが全てを解き放って踊る姿に心を震わせ、自然と涙しているのが伝わります。演劇はナマモノで、フィクションでありノンフィクションだと感じてしまうシーンでした。

そしてビリー役の浅田良舞さんは、ビリーのやんちゃさと、家族想いな優しさを見せながらも、バレエを踊ると一変するのが印象的。踊りが本当に美しく、バレエダンサーとして世界で活躍する厚地康雄さんとの「Swan Lake Pas de Deux」は夢のような美しさ。バレエってなんて神秘的なのだと、2人の神々しさに涙しました。

本作の1つのキーワードである“コミュニティ”。『ビリー・エリオット』は生きるために働いてきた炭鉱を奪われまいとする大人たちの闘いであり、かけがえのない母を失ったビリー家族たちの喪失と向き合う時間でもあり、先行きの見えない町で未来を見つけようとする子どもたちの物語。だからこそ、作品の世界に生き続け、ロングランで挑むカンパニーの団結力、コミュニティとしての強さも本作の魅力になっていきます。そして私たち観客も、この作品のコミュニティの一員です。彼らからエネルギーをもらって、今を生きていく。劇場を出た後も、『ビリー・エリオット』の物語は続いていきます。

ミュージカル『ビリー・エリオット』は10月26日(土)まで東京建物Brillia HALLにて上演中。11月9日(土)から24日(日)まで大阪・SkyシアターMBSにて上演されます。公式HPはこちら

イギリスの作品らしい皮肉たっぷりで、観客も町の一員になれる2幕冒頭の「Merry Christmas, Maggie Thatcher メリー・クリスマス、マギー・サッチャー」も大好きです。