多様な人々の情事を通じ、東京の現在形を奏でる二人芝居『東京輪舞(トウキョウロンド)』。Hey! Say! JUMPの髙木雄也さんと清水くるみさんが出演し、2024年3月10日から28日まで、東京・渋谷のPARCO劇場で上演されます。原作は、オーストリアの劇作家、アルトゥル・シュニッツラー(1862~1931)が1900年に発表した『輪舞』。1920年にウィーンで初演された際は、当時のモラルに反するとして、上演禁止に追い込まれました。この問題作を基に「東京の現在を描き出したい」と意気込む作・山本卓卓(すぐる)さんと演出・美術の杉原邦生さんのおふたりから、作品に懸ける思いを伺いました。

■作品紹介■

原作の『輪舞』は、ハプスブルク帝国の落日を予感しつつも、爛熟の文化が花開いた「世紀末ウィーン」という時代風潮を受けて生まれました。画家クリムトや精神科医フロイトらが活躍したのもこの時期。医師でもあったシュニッツラーが、10人の登場人物の生きざまを通じ、官能と死、退廃に彩られた世相を、まるで診察するかのような筆致で書いた『輪舞』は、時代を超えて愛されてきました。幾度も映画化・オペラ化され、1998年には、デヴィッド・ヘアーが20世紀末の英国に舞台を移して翻案した『ブルールーム』が上演されました。『東京輪舞』は、『輪舞』の東京版。2人の出演者が、「配達員」「作家」などを演じ分け、いくつもの情事の風景をリレー形式で描きます。

−まず、『東京輪舞』の企画の経緯について教えてください。

杉原 最初、『ブルールーム』をやってみないかという打診を受けて、台本を改めて読み返してみたら、微妙に古かったんです。演出家としては距離感がつかみにくいと思いました。『ブルールーム』は、シュニッツラーの『輪舞』をアダプテーションさせた作品なんですけど、現在の日本を舞台に『輪舞』をリライトしてみませんか?と提案しました。それで真っ先に浮かんだ作家が(山本)卓卓(すぐる)君。(第66回岸田國士戯曲賞を受賞した)『バナナの花は食べられる』では特に、コミュニケーションの在り方や人の立ち上がり方が、すごくNOWだなと思いました。

−山本さんはオファーを受けてどう感じましたか?

山本 (杉原)邦生さんとは10年以上前から付き合いがあって、いつか書かせてほしいと思っていたので、「えっ、マジで!?」という感じでうれしかったですね。この作品を書きながら、依頼してくれた人はメチャクチャおれのことを分かってくれる人だなって思ったっすよ。

カルチャーの中心で、「現在」を描く

−ふたりは今回が初タッグなんですね。『東京輪舞』というタイトルから、多様な人間関係を紡ぐ東京という大都市が主人公ではないかと感じました。そこで、東京へのイメージについてお聞きします。

杉原 なんだかんだ言っても、東京はカルチャーの中心地。一方で、お世辞にも演劇が文化芸術のセンターとは言えないない時代。だからこそ、東京という街でいまこのときにどんな演劇をやるのかが、ぼくにとっては重要。茅ヶ崎で育ったので、東京はそんなに遠い存在ではなかった。いろいろな人がいて、誰もが違うからこそ、翻って人々が無色に見えてくる。そういう感覚が大好き。文化的な面白さの裏でどこか狂気じみている東京の魅力を、渋谷のど真ん中にあるPARCO劇場で表出できたらと思ってます。

山本 山梨で自然に囲まれて育ったので、「東京」に対してはすごくコンプレックスがありました。人、人、人、構造物、人、人、人、構造物…みたいな風景にクラッときた時期もありました。でも、今はそれも含めて自分のアイデンティティーかなと思っています。邦生さんみたいに大好きとは言えないけれど、腐れ縁というか、東京と切り離せない自分がいる。だから、東京を愛することは自分を愛することにも通じるのかな。大ファンのウディ・アレンがNYを描くように、いつかロマンチックな東京を書いてみたいです。

杉原 実は、今回の作品タイトルに「東京」を入れたのは、卓卓君のアイデアなんですよ。劇場のある渋谷PARCOは東京の最先端のランドマーク。そこで若い作家が現在の東京を舞台に作品をつくるのはとても必然性がある気がします。

原作の兵士が10代の女性に置き換わったワケ

−原作では、娼婦、兵士、若主人、女優、伯爵など、20世紀初頭のウィーンを生きたさまざまな階層の人物が登場します。今回の東京版では、どう置き換えましたか?

山本 パルコさんが事前に用意してくれた『輪舞』と『ブルールーム』の比較対照表にも助けられましたが、自分なりに考えた設定もあります。例えば、原作の兵士は、娼婦から「明日の命がわかるじゃなし」と声を掛けられる。兵士は今の東京にいないけれど、生きるか死ぬかの状態の人ならたくさんいる。命懸けの存在として、10代の女性に設定してみました。苛酷な状況を生きる中、「明日も生きていられる保証なんかない」という台詞を言わせたかったんです。

−その他の登場人物も、“配達員”“家事代行”“インフルエンサー”と今どきですね。当初は10人の予定でしたが、人数が増えているようですね。杉原さんは台本を読んでどんな感想を抱きましたか?

杉原 最初に「『輪舞』の構造を踏襲してほしい」「男女二元論の話にしなくて良いんじゃないか」とだけ伝えましたが、出来上がった台本は単なる踏襲ではなくて、舞台を現在の東京に移し換えつつも、卓卓君らしい“ズラし”が随所にありました。それがとても面白かった。人と人とのコミュニケーションもどちらが正しいとかではなく、ありのまま。登場人物たちの生き方を肯定も否定もせず描いている。そこが生々しいし、リアリティーがあると感じました。

輪舞のように変化していく舞台を

−多様性ならではの「男/女」を超えた表現にも注目したいですね。見せていただいた台本は、掛け合いの台詞に音楽が流れているように感じました。ト書きには、相手役が相づちのタイミングで発する「{ }」、相手役が言いかけるが主話者にさえぎられる「{…}」とか、音符のような独特の記号がありました。

山本 会話は相づちを打つ、うなづくとかで成り立っていると思うけど、戯曲では表現しきれないもどかしさを常に感じていました。そこで編み出したのがこのスタイル。ここ1、2年挑戦しています。戯曲は音を想像して書かなければいけない。読む人が音を感じられるというか、視覚で読んだ音を聴覚に落とし込めないかと考えています。

−音楽性に関して、どんな演出プランがありますか?

杉原 そもそも演劇って、ギリシャ劇の時代から「聞く芸術」だったわけですし、音楽なんです。だから僕はいつも、作品を一曲の音楽として捉えて作っていくんですけど、卓卓くんもその感覚を持っている。リズムや音が戯曲の中に仕込まれている。だから、卓卓くんの書いてくれた言葉に、演出家として素直に反応しながら作っていくつもりです。

−場面転換がとても多いので大変だと思いますが、どんな工夫を考えていますか?

杉原 それこそ輪舞(ロンド)のように場面が変化していかないかなと思って、身体表現に覚えのある若手ダンサーや俳優からなる「ステージパフォーマー」が空間を形づくることを思いつきました。彼らが空間を動かし、彩っていく。その中でメインキャストのふたりがいるイメージですね。途切れることなく、空間がドライブし続け、走り抜けていくようにしたいです。

バランスの良い髙木さんと清水さんに期待

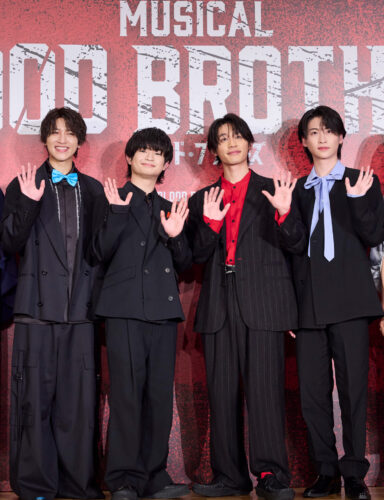

−ふたりで何人もの人物を演じ分ける難役に挑む髙木雄也さん、清水くるみさんに対して、どんな印象を持っていますか?

杉原 髙木くんは舞台に立っていても全然気負っていない。飾り気のなさがすごいと思う。反対にくるみさんはいい意味で構築していけるタイプ。そして、そのエネルギーに満ちている。ふたりは役作りのベクトルが真逆のようだけど、今っぽい生々しさがある点や舞台での存在感の強さは共通しているので、相性がとてもいいと思います。

山本 髙木さんはすごくピュアという印象。休憩中もふだんの感じで対等に接してくれる。清水さんはテキストを深く読み込んできて、プロ意識の高さを感じました。髙木さんの動物的なエネルギーと、清水さんの深掘りしていく知性。そのバランスがいいと思いました。

−演じ分けについてはどうですか?

杉原 ふたりの俳優が演じ分けるのは自明のことなので、それを前提とした演出になると思います。ただ、声色を変えたりすることを先行させずに、まずは各役がどういうキャラクターで、どんな状況にいるのか、そういうことから表現しようとすれば、自ずと演じ分けができてくると思います。とにかく、ふたりの新しい姿をたくさん見てもらえると思いますので、楽しみにしていてください!

情事というと、あらぬ方向に目を奪われがちですが、人と人との究極のコミュニケーションです。多様な人々が織りなす『東京輪舞』が映し出す東京の現在地とはどんな姿なのでしょうか。開幕ベルを待ちたいと思います。

舞台『東京輪舞』は3月10日から28日まで、東京・渋谷のPARCO劇場にて上演。そのほか、福岡、大阪、広島でも上演されます。スケジュールの詳細は公式HPをご確認ください。

ウィーン世紀末の文化が大好きです。あの時代の空気感が、現在の東京にどんな風によみがえるのか、楽しみです。(【参考文献】『輪舞』 アルトゥル・シュニッツラー作 中村政雄・訳 岩波文庫 1954年)