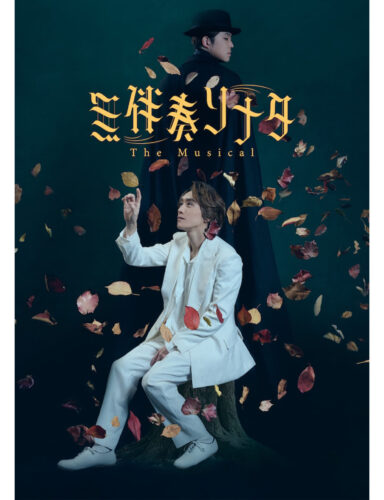

韓国発のミュージカル『マリー・キュリー』は、「キュリー夫人」として知られている科学者マリー・キュリーを主人公に、彼女の生涯と、マリーを取り巻く人々との愛や絆、そして苦悩を描いた傑作作品です。日本では2023年に初演を迎え、2025年10月25日(土)からは、昆夏美さんと星風まどかさんのW主演によって再演が上演されています。

本作品で描かれるマリー・キュリーの名を、一度は耳にした方も多いでしょう。女性初のノーベル賞受賞者となった科学者であるマリーは、一体どんな人物だったのでしょうか。マリーの生涯や功績、そして彼女が生きた時代背景について詳しく解説します。

マリー・キュリーとは?女性初のノーベル賞受賞者

マリー・キュリー(1867-1934)は、ポーランド出身の科学者で、「ポロニウム」「ラジウム」というふたつの元素を発見し、科学の発展に大きな貢献をしたことで知られています。

マリーは、夫のピエール・キュリー(1859-1906)や科学者アンリ・ベクレル(1852-1908)とともに、ウラン化合物が出す「放射線」について研究を重ねていました。ポロニウムとラジウムは放射線の源であり、この発見が、エックス線の技術や原子力の発明につながっていきます。

キュリー夫妻は、この歴史的な大発見により1903年にノーベル物理学賞を、1911年には、マリー個人がノーベル賞の化学部門を受賞したのです。マリーは女性として初のノーベル賞受賞者であり、2つの異なる分野で受賞した史上初の科学者として、歴史に名を残しています。

また、マリーは2人の娘を持つワーキング・マザーでもありました。長女のイレーヌ(1897-1956)はマリーと同じく科学者になり、次女のエーヴ(1904-2007)はピアニストになり、のちに作家として母の伝記を執筆しています。

マリー・キュリーと第二次産業革命

マリーが生まれ、そして科学者として活躍したのは、第二次産業革命(1850-1914)の真っただ中でした。

第一次産業革命(1760-1850)では、イギリスに繊維工場が誕生したのを皮切りに、蒸気機関の発明による機関車の誕生、綿織機の発明など、さまざまな産業が発展していきました。

それらをもとに、第二次産業革命では石油と自動車技術、飛行機、通信技術など現在では私たちの生活に欠かせないものが誕生しました。特に1870年頃からは科学的理解が進み、医学や産業においてさまざまな発展が加速したのです。

マリーが生きていたのは、人類の生活が急速に発展していく時代でした。

占領下のポーランドと少女時代のマリーの情熱

マリーが生まれたのは、東ヨーロッパにある小さな国、ポーランドでした。ポーランドは、その長い歴史の中で、ロシア、オーストリアやドイツなど、複数の強豪国によって分断させられていました。

マリーの少女時代には、ポーランドはロシアの支配下にあり、学校の授業はすべてロシア語で行われました。さらに、ポーランドの人々が国の歴史を学んだり、母国語を使用することすらも禁じられていたのです。

成績優秀だったマリーは、若者たちが秘密裏に開く「移動大学」に参加し、ポーランド語や歴史を学びました。マリーの祖国への想いは強く、のちに彼女が発見した元素「ポロニウム」は、故郷ポーランドにちなんで名づけられました。

マリーはワルシャワ大学への進学を希望したものの、ポーランド人の自由が制限されていたこと、またマリーが女性であったことから、その夢はかないませんでした。

しかしマリーは屈せず、姉であるブロニア(ブローニャとも)の勧めでフランスへ渡りました。パリにあるソルボンヌ大学で学ぶことにしたのです。

この姉とマリーはとても仲の良い姉妹であり、お互いの学費を工面するために、それぞれ家庭教師の仕事をして、支え合っていました。

その後、ソルボンヌで優秀な成績を収め、卒業したマリーは、夫となるピエール・キュリーと出会い、結婚しました。ピエールは生涯を通して、マリーにとって公私にわたる最高のパートナーだったのです。

ベル・エポックのフランスと、女性科学者としての戦い

マリーが暮らした当時、フランスでは「ベル・エポック(美しき時代)」という時期を迎えていました。これは19世紀末から第一次世界大戦(1914年)までの約25年間を指す言葉で、パリを中心にさまざまな芸術や文化、そして科学が発展した華やかな時代でした。

この時代の科学の大発見といえば、やはり放射線関係でしょう。

1895年にはドイツのヴィルヘルム・コンラート・レントゲン(1845-1923)がX線を発見し、近代科学の扉を開きました。1896年にはベクレルが放射能を発見し、1898年にキュリー夫妻がポロニウムとラジウムを発見しました。

これら科学の発展に大きな影響を与えたマリーでしたが、女性であることを理由に、いくつもの不当な扱いを受けていたのです。

1903年のノーベル賞では夫婦揃っての受賞となったものの、当初、フランス科学アカデミーはピエールとベクレルしか推薦しませんでした。マリーは研究に尽力したにも関わらず、「夫の助手」として扱われたのです。

しかし、ピエールはアカデミーに対してマリーの名前を加えるように主張し、この結果マリーもノーベル賞を受賞したのでした。

このほかにも、女性であることを理由にフランス科学アカデミーへの入会を拒否されたことがありました。マリーは当時の男性優位社会の中で、性差別と戦いながら研究を続けたのです。

悲しみを乗り越え、科学と医療の発展に尽力したマリー

2度のノーベル賞受賞という功績を持つマリーですが、私生活においては悲しい出来事を経験しています。夫妻がノーベル賞を受賞してからわずか3年後の1906年、ピエールが馬車による交通事故で急逝してしまったのです。

悲しみの中にあっても、マリーは果敢に研究を続け、ラジウムががんの治療に利用できることを発見しました。さらには亡き夫の後を引き継ぎ、ソルボンヌ大学で教鞭を取り始め、同校初の女性教師となる快挙を達成しています。

そして1914年になると、第一次世界大戦で侵略を受けたフランスのため、レントゲン設備を搭載した車を用意し、戦場へと駆けつけたマリー。これは、ラジウムを医療に応用するという救護活動のためでした。多くの兵士を助けた移動式のX線装置(レントゲン車)は「プチ・キュリー」という愛称で親しまれました。

終戦後は、国際連盟の委員を務めるなど奔走しましたが、その身体は長年の放射線による被ばくに蝕まれていきました。やがて再生不良性貧血を発症したことがきっかけで、マリーは1934年に66年の生涯を終えました。

大発見の影で起こった「ラジウム・ガールズ」の悲劇

マリー自身も、放射線による被害でその命を落とすことになったことは、キュリー夫妻の大発見による光と影を象徴する出来事と言えるでしょう。

彼らの発見したラジウムは、がんの治療という画期的な偉業を成し遂げた一方で、さまざまな放射線事故の原因となりました。

その代表的なものとして知られるのが、「ラジウム・ガールズ」の存在です。

ラジウム・ガールズとは、1917年頃から1920年代にかけて、時計の文字盤に夜光塗料を塗る作業に従事し、放射線中毒になった女性工場労働者たちを指します。

当時、微量の炭酸ラジウムを硫酸亜鉛という物質に混ぜることで、長時間発光することがわかりました。これらは夜光塗料として、発光時計の材料に多く使われることになりました。当時は第一次世界大戦下だったので、軍用時計の需要が増えたからだとも言われています。

しかし、ラジウムは作業に関わっていた人々の骨に蓄積し、骨組織を壊死させました。従業員の間では、骨折やあごの壊死、骨肉腫といった被害が頻発し、多くの女性が命を落としてしまったのです。

1928年には、ラジウム・ダイヤル社の従業員5人が訴訟を起こし、最終的には損害賠償を勝ち取りました。

この裁判がきっかけで、彼女たちはラジウム・ガールズと呼ばれるようになりました。この事件は放射線による集団災害の初めてのケースであり、労働者の権利について広く周知されるきっかけともなったのです。

参考文献:

『世界をうごかした科学者たち 医学者』著:サラン・テイラー、訳:本郷尚子(ほるぷ出版)

『世界を変えた50人の女性科学者たち』著:レイチェル・イグノトフスキー、訳:野中モモ(創元社)

『おもしろくて やくにたつ 子どもの伝記 9 キュリー夫人』文:伊東 信(ポプラ社)

『おとなの楽習 偉人伝 科学の偉人伝』著:白鳥 敬(自由国民社)

『医学生のための医学史 流れがわかる&大事なとこだけ』著:百島祐貴(医学教育出版社)

ミュージカル『マリー・キュリー』では、ラジウムによる工員の体調不良が物語を動かす重要なカギとして取り上げられています。また、後年、放射性元素は原子爆弾などの兵器開発にも利用されました。このような歴史背景を含めてミュージカルを観ると、より考えさせられるかもしれませんね。