「第四の壁」という言葉があります。演劇でよく用いられる言葉なので、聞いたことのある方も多いかもしれません。「第四の壁」とは何を指し、どんな状態で使われているのでしょうか。

この言葉はいつ生まれ、そしてそれぞれの時代の演劇作品の中でどう発展していったのでしょうか。その意味と歴史について解説します。

「第四の壁」とは?18世紀に生まれた演劇理論

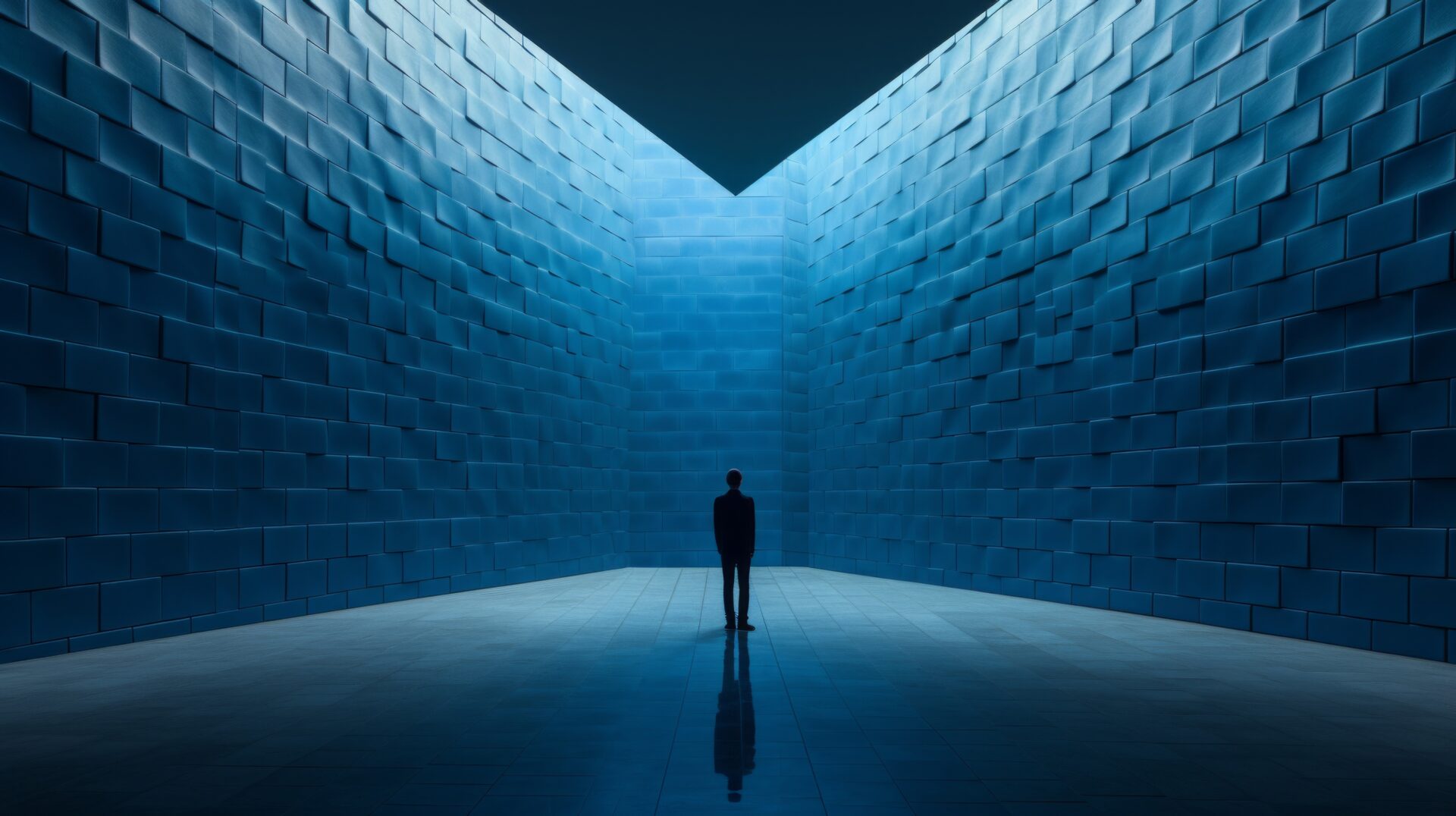

「第四の壁」とは、演劇理論のひとつで、舞台と客席との間に存在する「目に見えない壁」のことを言います。この理論を提唱したのは、18世紀のフランスの思想家ドゥニ・ディドロ(1713-1784)です。

現在、一般的な演劇・ミュージカルの舞台は「額縁舞台」と言います。この舞台には奥と左右に壁があり、それに続く4つ目の壁という意味で、「第四の壁」という言葉が用いられています。

この理論は、演劇作品にリアリズムを持たせることが狙いです。

実際には、俳優と観客は同じ空間(劇場の中)にいるにもかかわらず、俳優たちはまるで観客がそこにいないかのように演技を続けています。

これによって、観客は舞台上で起きている出来事(ストーリー)を「のぞき見」しているような感覚になり、登場人物の感情やストーリーに没頭させる効果があるのです。

「第四の壁」が生まれる前の演劇は?

「第四の壁」の理論が生まれる前の、17世紀のイングランドで活躍していたウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)の時代にも注目してみましょう。

この時代に一般的だったのは、舞台の全て、あるいは一部が客席に取り囲まれる「張り出し舞台」と呼ばれる劇場でした。

日本の能舞台も同じ形であり、どちらも舞台と客席が明確に区別されているわけではありません。そのため、第四の壁が機能しにくいと言えるでしょう。

シェイクスピア作品の多くには「独白」と呼ばれる長いセリフが用いられています。

独白とはある人物が、他の人物が舞台にいない状態で語るセリフのことです。ですが、現実には、たったひとりでいる時に、心情を長々と声に出す人はほとんどいないでしょう。

これは明らかに「演劇的」な表現であり、後のリアリズム演劇が追求した第四の壁とは対照的なアプローチです。

「第四の壁」を破ったベルトルト・ブレヒト

この第四の壁を打破したのが、劇作家のベルトルト・ブレヒト(1898-1956)でした。

ブレヒトは『三文オペラ』などの演劇作品で知られる劇作家・演出家で、日本の演劇界にも大きな影響を与えています。彼が行った「第四の壁」の打破とは、どのように行われていたのでしょうか。

ブレヒトは、自身の演劇作品に「異化効果」を取り入れました。

これは、第四の壁によって発揮される「のぞき見」の効果を排除し、観客が登場人物に感情移入しすぎることを防ぐものです。

ブレヒトの代表作のひとつで、反戦劇として知られている『肝っ玉おっ母と子供たち』(『母アンナの子連れ従軍記』とも)を例にあげてみましょう。

本作は、17世紀のドイツを舞台に、戦場で抜け目なく生計を立てる女商人・アンナを主人公にした作品です。アンナにはそれぞれに父親の違う3人の子供たちがおり、作中では彼女のしたたかさ、賢さ、そして愚かさが描かれています。

このような物語では、観客の多くは主人公・アンナに強く感情移入し、時に涙することもあるでしょう。しかし、ブレヒトは感情を排してアンナの姿を書くことで、観客がアンナに感情移入しすぎることを防ぎました。

演出の面では、プラカードに説明書きを施したり、まぶしい照明効果を使用するなど、徹底して、この作品が「現実ではない」ことを明らかにし、観客が世界観に没入することを許しませんでした。

この試みの背景には、観客が感情に流されることなく、作品の大きな主題や問題に意識を向けるという考えがあったのです。

ソーントン・ワイルダーが打破した「第四の壁」

ブレヒト以外にも、第四の壁が打破されたケースを解説します。

代表的なのは、近代アメリカの劇作家ソーントン・ワイルダー(1897-1975)による『わが町』でしょう。

本作は、グローヴァーズ・コーナーズという小さな町に暮らす人々の日常を描いた作品で、1938年のピューリッツアー賞を受賞した傑作として知られています。

特筆すべきは、登場人物の中に「舞台監督」と呼ばれる進行役が登場すること。舞台監督は、まるでテレビ番組の司会者のように、時には舞台上の登場人物と会話し、時には客席に向かって直接話しかけるのです。

これは、舞台と客席を分断する第四の壁を打破するスタイルのひとつです。

ワイルダーはその他にも、舞台装置を最低限にして、観客の想像力を刺激するなど、さまざまな実験的上演を繰り返した劇作家として知られています。

参考書籍:

『英米演劇入門』著:喜志哲雄(研究社)

三省堂大図鑑シリーズ『世界文学大図鑑』著:ジェイムズ・キャントン、監修:沼野充義、訳:越前敏弥(三省堂)

「第四の壁」について調べていると、演劇における「約束事」の不思議さに気づかされます。私たちは舞台上の登場人物に強く感情移入しているのに、同時にそれが「演劇」、つまり「現実ではない」ことも同時に理解しています。観劇とは不思議な体験だな、と改めて感じています。