フランスに実在した詩人シラノ・ド・ベルジュラックを主人公にした舞台『シラノ・ド・ベルジュラック』。1897年に初演を迎えた本作は世界中で上演され続け、2019年にマーティン・クリンプが現代的な脚色を追加。大きな話題を呼びました。2022年2月、古川雄大主演・谷賢一演出によって日本に初上陸。本作のゲネプロ&取材会リポートをお届けします。(東京芸術劇場 プレイハウス)

台詞劇からラップ、そして音楽。あらゆる「言語表現」を詰め込んだ新演出

17世紀フランスに実在したフランスの詩人シラノを主人公に、1897年から上演され続けている舞台『シラノ・ド・ベルジュラック』。才能溢れる雄弁な青年でありながら、“大きな鼻”というコンプレックスが故に恋を打ち明けられない姿は、時代・国境を越えて多くの人に愛されてきました。ブロードウェイ上演、ハリウッド映画化。日本でも文学座、劇団四季、宝塚などが上演してきた作品です。

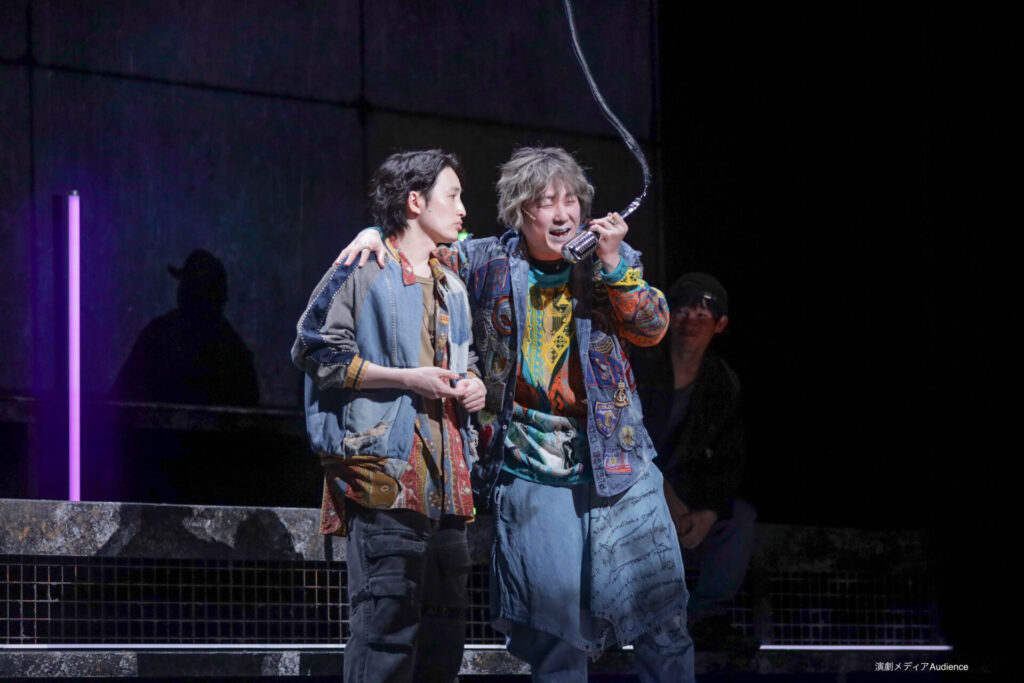

詩人を描いた作品らしく言葉の洪水が降りかかる本作を、脚色マーティン・クリンプ、演出ジェイミー・ロイドによってラップという形で生まれ変わらせたのが2019年秋のこと。マイクを使ってラップバトルを繰り広げるという大胆な演出は大きな話題を呼び、ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀リバイバル賞を受賞しました。

2021年にはナショナル・シアター・ライブとして日本で上映され、演出家・谷賢一さんは「なるほど、現代の台詞劇とはこういうやり方もあるのかと唸らされた」とコメント。その谷さんが翻訳・演出を務め、マーティン・クリンプ脚色版を日本初上演するのが本作『シラノ・ド・ベルジュラック』です。

海外演劇(特に古典劇)の日本語上演でネックとなるのが“言葉のリズム”を翻訳しにくいこと。大量の台詞で観客を圧倒しながらも韻を踏むことでリズムを作り出し、一気に物語の世界へと引き摺り込む。演劇の醍醐味でありながら、意味を違わずに日本語という別の言語でそこまでなし得るのは至難の業でしょう。しかし今回の『シラノ・ド・ベルジュラック』ではそれを実現しているだけでなく、歌舞伎の口上、様々なジャンルのラップ、落語、歌、映像演出などあらゆる言語表現を取り入れています。(なんと『ハムレット』の名台詞「生きるべきか、死ぬべきか」までラップに!)

古典劇のとっつきにくさが取り払われるばかりか、言葉の可能性を新たに広げてすらいる。言葉の波が感情によって昂り、少しずつ“歌”となっていく様は神秘的です。取材会にて谷さんが「音楽が誕生する瞬間のようなシーンにしたかった」と語ったように、あらゆるジャンルの言語表現が自然に混ざり合っています。またシラノ役を、ミュージカル俳優として活躍する古川雄大さんが10年振りのストレートプレイ主演で務めるということも必然であったように感じます。

人は、コンプレックスを超えられるのか

類い稀なる言葉・詩の才能を持ちながら、“大きな鼻”という自らの容姿にコンプレックスを抱えるシラノ。知的な女性ロクサーヌ(馬場ふみかさん)に恋心を寄せながらも想いを打ち明けられず、美しい容姿を持つクリスチャン(浜中文一さん)との仲を取り持つこととなってしまいます。

剣さばきも上手く、“ペンと剣”の双方を持ちながら仲間内でも「鼻の話をしてはならない」と陰で囁かれるほど容姿に囚われていたシラノ。その姿は一見滑稽でありながら、コンプレックスという壁を超えられない人間の普遍的なテーマを投げかけています。

豊かな言葉を役者自身が生み出せる現場に

膨大な台詞量と戦うことになる本作。「誰もがやりたいと思う大役を務めることにプレッシャーもある」と語った古川さんですが、稽古中はアドリブでラップするなど様々な試行錯誤を重ね、谷さんと共に作品を創り上げていったそう。谷さんの温かく柔らかな空気に安心して稽古に臨めたという古川さんに対し、谷さんは「豊かな言葉を生み出すということは、不安や緊張があると出来ない。役者自身の中で言葉を耕して発酵するには、安心してトライする場所が必要だという考えはありました」と現場への想いを語りました。

馬場ふみかさんは詩に造詣の深い女性ロクサーヌを演じるにあたり、「人物の背景を読み解き、1つ1つの台詞の意味を理解しながら何日間も本読みを行った」と稽古の様子を振り返りました。新型コロナウイルスに感染し一時療養していた浜中文一さんは「(演技が)完璧すぎちゃって10日間くらい休めって言われて」と冗談を交えつつ、復帰後もカンパニーが「変な気を遣うことなく、温かく迎え入れてくれた」と話しました。

「作品の魅力を伝えるべく、魂を込めて演じたい。北京で熱い戦いが繰り広げられているのと同時期、池袋・東京芸術劇場では言葉の熱い戦いをお見せしたい」と真摯に作品への想いを語った古川雄大さんの姿が印象的でした。『シラノ・ド・ベルジュラック』は2月7日に開幕。チケットの詳細は公式HPをご確認ください。