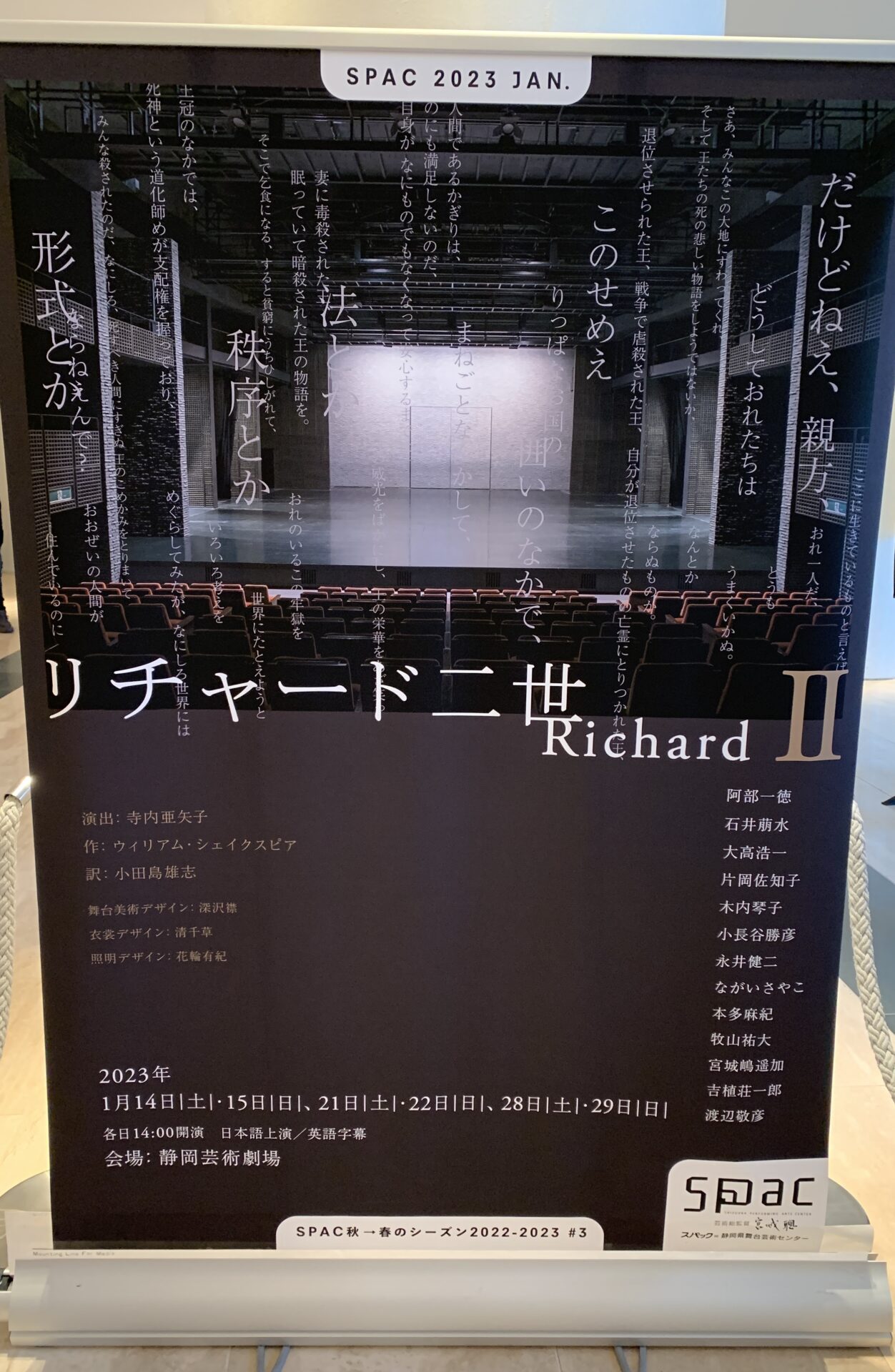

日本で唯一、県立の劇場・劇団、創作・技術部らを有するSPAC。翻訳家・河合祥一郎先生ヘのインタビューでも話題に挙がり、一度は観てみたい…ということで、1月29日まで上演中の『リチャード二世』を観劇してきました。(2023年1月・SPAC 静岡芸術劇場)※以降、ネタバレにご注意ください

観劇前も観劇中も、案内人がシェイクスピアの世界へと誘う

シェイクスピア劇『リチャード二世』と聞くと、“難しそう”“自分には分からないかも”と尻込みしてしまう方も多いかもしれません。しかしSPACではそういった不安をことごとく解消する仕掛けが詰まっています。まず観劇前に、プレトークを実施。筆者が観劇した日は本作に出演する俳優・永井健二さん自ら、作品が書かれた背景や物語のあらすじについて解説がありました。

そして作中でも、永井さんが「この劇の案内人」として登場。作品のト書きを読むような役割を果たしており、誰が登場して誰が退場したのか、その場面でどんなことが行われたのかを補足してくれます。劇と観客を繋ぐ、まさに案内人。彼の存在があることで物語を理解しやすくなるのはもちろんのこと、数百年とかけ離れた時代の物語ではなく、現代にも共通した「奪い合い」や「権威の脆さ」の物語なのだと実感させられます。

10歳の時に国王に即位し、思い通り、忖度だらけの中で生きてきたリチャード二世。彼の一言で国外追放の期間は6年から4年に短縮されるし、軍資金に充てるために遺産の没収もできる。好き勝手やった彼が王位を奪われた時、彼は「私は私ではなくなった」と呆然とします。王位にアイデンティティを見出していたリチャードが虚しいと感じるものの、では一体人は何で自己を確立するのでしょう。周囲からの期待や愛情、自分に与えられた役職がなくなった時、何が残るのでしょうか。

そしてリチャードから王冠を奪ったヘンリー・ボリングブルック(のちのヘンリー四世)も、全て思い通りになったはずなのに、浮かない顔が続きます。リチャードに奪われた権利や遺産を力ずくで奪い返したとて、満たされない何か。一筋縄ではいかない人間の物語は、昔も今も共通しているように思えます。

光と影、音楽と静寂。黒をベースとした世界に描く人間模様

本作は、素舞台に黒い格子状の巨大なセットや黒いボックスなど、黒をベースにしたシンプルな小道具で演じていきます。衣装も黒やグレーを基調にしたもの。光のさし方、影のでき方で対立関係を表すなど、細やかに作られたシーンばかり。トーンチャイムの印象的な音や、決闘など儀式的なシーンで明らかに変化する話し方などは、さすが“音を大切にするSPAC”です。

また、印象的だったのは“曖昧性”を感じる演出が多かったこと。案内人の存在、衣装のスタイリッシュさ、どんな場所にも変化する黒いボックス、さらにはスマホで検索したり自撮りをしたりするシーンや歌舞伎を彷彿とさせるシーンも登場します。また、ボリングブルックを演じる本多麻紀さん始め、多くの登場人物を女性が演じています。これらの演出がより、多様な想像力を働かせるというシェイクスピア劇らしさと、“古めかしいシェイクスピア劇”から離れさせる、両方の役割を果たしているように感じました。

終演後には、SPAC創作・技術部スタッフが自らこだわりや作品をどう作り上げたかについて語る、バックステージレクチャーも。カーテンコールでは照明さんなど、俳優以外のSPACメンバーへも拍手をおくることが出来、スタッフの存在・重要性も存分に感じることができました。 『リチャード二世』は1月29日まで上演予定。チケットの詳細は公式HPをご確認ください。

劇中では時折、雨漏りのような水が滴り落ち、案内人の永井さんが置いたバケツに音を立てます。大したことではないはずだけれど、小さな歪みが少しずつ自分に迫る。そんなリチャードの不安を表しているように感じました。