「八百屋」と聞くと、野菜や果物を売るお店をイメージする方が多いのではないでしょうか。実は、演劇界では「八百屋」という言葉を別の意味でも使っているんです。そこで、今回は演劇用語としての「八百屋」について詳しく解説します。

演劇用語で「八百屋」とはどんな意味?

「八百屋」とは「八百屋舞台」ともいい、手前から奥にかけて高くなるように傾斜を付けた舞台を指します。

かつて八百屋の店先では、手前が低くて奥が高い、斜めに傾いた台に野菜や果物を並べて売っていました。この八百屋ならではの光景と、舞台の造りがよく似ていることから「八百屋」と呼ばれるようになったそうです。また、ほかに「開帳場(かいちょうば)」という言い方もあります。こちらは、寺社が宝物を開放する御開帳の場において、安全にお参りできるように階段に板を敷いてスロープを作ったことに由来するんだとか。

そもそも、八百屋ではお客さんに売り物を見えやすくするために斜めの台を使っていたわけですが、「八百屋」の舞台が果たす役割も同じ。舞台の奥がせり上がっているおかげで、観客は離れた席に座っていても後方まで見渡せ、全体像も把握しやすくなります。また、演出サイドとしても「八百屋」で俳優同士の立ち位置や動きが重なる部分を減らし、パフォーマンスの質を高められるでしょう。特にダンスの舞台では、ダンサーが奥から手前にジャンプすることで、より一層高く飛んでいるように見せる効果も期待できます。

そして何より「八百屋」の強みといえば、フラットな舞台に奥行きが生まれ、遠近感を強調できるところ。立体的な視覚効果によって、観客をより深く舞台上の世界へと引き込みます。

海外にも「八百屋」の舞台がある?

日本では、客席から見て舞台の右側を上手、左側を下手、手前側を面(つら)、後ろ側を奥といいます。

しかし、英語で舞台の前後左右を表す場合、日本語との感覚の違いにちょっと注意が必要。というのも、西洋では舞台に立つ役者の目線を基準として左側が上手、右手側が下手にあたるため、日本とは反対になるんです。

さらに、英語だと舞台の手前はダウンステージ、奥はアップステージという表現に。「“前後”なのに、どうして“アップ・ダウン”が使われるの?」と疑問に感じるかもしれません。その背景には、ヨーロッパ諸国では傾斜のある舞台、日本でいう「八百屋」が主流だったという文化があります。つまり、舞台の手前に向かうほど傾斜が下がるのでダウン、逆に後方に進むと坂を登ることになるのでアップ、という認識が当たり前だったわけです。

実際に、パリ・オペラ座のガルニエ宮や、ローザンヌ国際バレエコンクールの会場としても知られるスイスのボーリュ劇場などの舞台には傾斜が付けられています。機会があれば、ぜひ確かめてみてくださいね。

舞台が「八百屋」かどうかも注目してみて

「八百屋」は観客が見やすい舞台作りに役立つ一方で、俳優やダンサーたちにとっては決して楽な環境ではありません。傾斜がある分、足腰にかかる負担が大きくなったり平衡感覚が狂ったりしやすく、大変だといいます。そんな苦労を感じさせずに舞台に立っているのかと思うと、改めてプロのすごさに脱帽です。

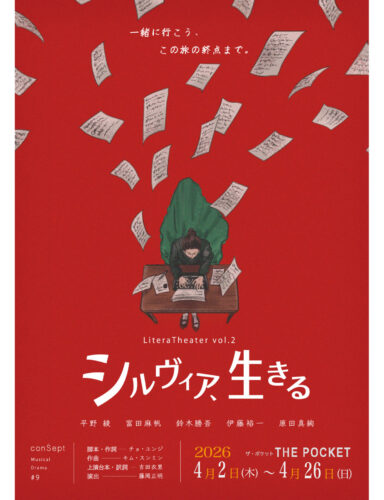

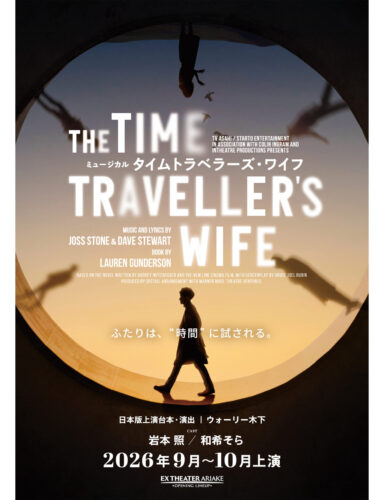

日本の舞台で「八百屋」が使われているかは作品によりますが、劇団☆新幹線の代表作のひとつである『髑髏城の七人』の2011年版では舞台の全面に採用。最近では2023年の舞台『ねじまき鳥クロニクル』やミュージカル『ジェーン・エア』、2024年の舞台『この世界の片隅に』などで使われています。また、2025年8月10日まで上演されていたミュージカル『ナイツ・テイル -騎士物語-』ARENA LIVEのステージも八百屋でした。

これから自分が見に行く舞台は「八百屋」なのか、もしそうなら見やすさや感じ方は普段とどう違うのか。こうしたポイントに注目してみるのも面白いのではないでしょうか。

*参考文献

舞台技術入門新シリーズ4「図解 舞台美術の基礎知識」 滝 善光

傾斜付きの舞台を「八百屋」と呼ぶ理由に、なるほどと納得。斜めになった舞台で演じたり踊ったりすることの大変さは相当だからこそ、全力の拍手で労いたいと思いました。