古代ギリシャ劇のキャスト紹介や解説で、「コロス」という言葉を目にしたことはありませんか?特にギリシャ悲劇で重要な役割を果たし、ある言葉の語源になったといわれるコロス。今回はその意味を解説するとともに、注目の舞台についても紹介します。

「コロス」の意味と役割

コロスとは、古代ギリシャ劇において舞踏や合唱を担う集団を指します。

そもそも古代ギリシャ劇は、人々が祭礼の儀式で酒を飲み、歌い踊ったことを起源とする説があります。やがて、ギリシャ神話を題材にして1人の役者と「その他大勢」が掛け合いをするようになり、現代まで伝わるギリシャ悲劇が生み出されました。

この役者を取り巻く集団こそが、コロスです。彼らは歌唱や朗読、舞踏を通じて舞台の進行を支える役割を担いました。コロスが登場人物の心情を代弁したり、場面の説明をしたりすることで、観客は物語の背景をより理解しやすくなります。また、コロスの歌や踊りは舞台を劇的に演出し、観客の感情を盛り上げるのに役立ちました。

さらに、コロスは物語を最後まで見届ける、いわば傍観者のような立場に置かれています。例えばギリシャ悲劇の代表作として名高い『オイディプス王』では、長老という設定で複数人のコロスが登場。コロスが舞台上にやってきて歌うシーンからストーリーが動き出し、最後もコロスの歌で終わるのが大まかな構成です。このようにコロスは、最も観客に近い視点に立って物語の中と外をつなぐ存在といえるのではないでしょうか。

現代の演劇でも「コロス」が登場する?

紀元前の演劇に欠かせなかったコロスですが、物語が複雑になって登場人物が増えるにつれ、出番は激減。いくつもの時代を経て、コロスが説明していた感情や状況は、役者自身の演技で表現するスタイルに変化していきます。

とはいえ、コロスは完全に消え去ってしまったわけではありません。現代でも、狂言回しの役柄や登場人物のモノローグなどにコロスの要素が見出せます。

そして、コロスは複数人で歌唱する「コーラス」の語源だともいわれています。共通のメロディーと歌詞で意志を統一した集団を介して、物語はよりドラマチックに展開します。コロスが果たしていた役割は、コーラスの中にも引き継がれているんですね。

2025年2月に開幕する『オイディプス王』ではコロスにも注目

先ほどちらりと触れた『オイディプス王』は、古代ギリシャにおける三大悲劇詩人の一人、ソポクレスの作品です。運命に翻弄され、悲劇に向かっていくオイディプス王の姿を愛憎渦巻く濃密な人間関係とともに描き出し、紀元前より2500年以上にわたって人々を惹きつけてきました。

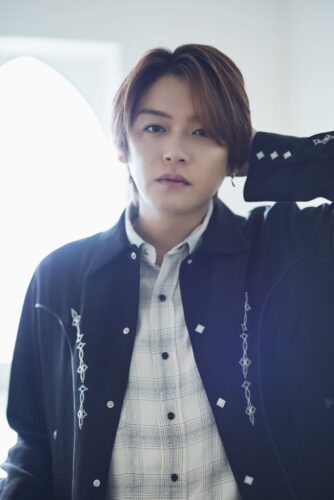

そんな大作が、2023年に引き続き石丸さち子さんの演出によって再演されます。主役のオイディプス王は、初演での演技を絶賛された三浦涼介さんが続投。先王ライオスの妻でオイディプスの母、のちにオイディプスの妻となるイオカステは、2023年版と同じく大空ゆうひさんが務めます。また、イオカステの弟クレオンには、舞台俳優として躍進する岡本圭人さんが抜擢。主要キャストの脇を固めるのは、舞台での経験豊富な俳優陣です。

さらに今回はなんと、計16名の俳優とダンサーが「コロス」として出演。年齢や性別、肩書きの異なる多彩な顔ぶれがコロスとなり、ストーリー展開にどのような影響を与えるのか。コロス本来の意味を踏まえながら観てみると、悲劇の捉え方もまた変わってくるかもしれません。

舞台『オイディプス王』は、2025年2月21日(金)から24日(月・祝)まで東京のパルテノン多摩 大ホールにて上演。その後、3月1日(土)には大阪公演がSkyシアターMBSにて行われます。詳細については公式HPをご確認ください。

「コロス」が「コーラス」の語源だったとは知らなくてびっくりしたのですが、もともとの意味を考えると納得。これから観劇する際には、コロスのような集団での演出にも注目したいと感じました。